Ah, sì Svevo. Con la scuola a distanza rispuntano i BigNomi

TRIESTE Svevo in pillole? No grazie. In tema di didattica a distanza “post-Covid”, docenti e insegnanti si sono divisi. Chi ha decantato le “magnifiche sorti e progressive” della digitalizzazione di massa, chi ha rimpianto con nostalgia le aule e le lezioni tradizionali, chi ha paventato una scuola a livelli di digitalizzazione differenziata o un’università di massa telematica, chi ha imparato nuovi strumenti di lavoro (dove sono molto più a loro agio gli studenti dei docenti).

Un dibattito che la rivista Griseldaonline, portale di Letteratura Italiana nato nel Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, dove insegno, ha sollecitato, raccogliendo le esperienze e i vari punti di vista in un Diario da una quarantena. Ottimista di natura, ho però vari dubbi. La scuola e l’università digitale ci offrono molte risorse, ma potrebbero portare a una semplificazione e una banalizzazione dei contenuti. Potrebbe non essere il migliore dei mondi possibili. Nel frattempo, però, poiché è l’unico mondo in questo momento possibile, ho cercato anch’io di capire come funzionava. Ho imparato a usare le piattaforme, a fare lezioni ed esami on line, a raccogliere le risorse digitali di Letteratura italiana (si trovano nella sezione Strumenti del citato portale Griseldaonline). E ho voluto cercare cosa fosse stato reso disponibile in queste settimane in rete dal portale Rai Play, che da tempo ha messo on line moltissime risorse video dedicate alla Letteratura italiana: documentari tratti dalle Teche Rai (anche sceneggiati, come l’imperdibile Le mie prigioni, uno dei miei preferiti), programmi di approfondimento, realizzati da specialisti e con l’uso di documenti originali, come la serie “I grandi della Letteratura Italiana”, curata da Edoardo Camurri nel 2015, che ogni tanto utilizzo a lezione (il più apprezzato dagli studenti, ça va sans dire, è quello su Carducci).

Nel portale RaiPlay, per un po’ di giorni, al secondo posto della sezione “Learning” (sic), sono spuntati i BigNomi. Che cosa sono? Il nome è frutto di un copyright arguto e irriverente. Ricorda il “Bignami”, versione semplificata del manuale, inventata dal professore di lettere Ernesto Bignami, che nel 1931 cominciò a pubblicare questi compendi (e ne fece un discreto business), e i Big-Nomi, i nomi dei grandi della Letteratura. Un nano con gli occhiali è il logo della serie.

Sono andata a vederli. Si tratta di una web-serie in 95 (sic) puntate, girata nel 2013, ma passata quasi inosservata. La presentazione è accattivante. La serie è dedicata (cito): “a chi vuole ripassare le principali tematiche di Storia e Letteratura italiana con l'aiuto dei più importanti personaggi dello spettacolo”. Gli argomenti vengono sintetizzati in forma “semplice, chiara e divertente” e propongono un “modo nuovo e divertente (sic) per ripassare argomenti o colmare piccole lacune, magari prima di un'interrogazione o soltanto per confrontarsi con gli amici”. Incuriosita, sono andata a vedere i tre minuti in cui Max Pezzali (cantautore pavese che i meno giovani ricordano agli esordi con il gruppo “883”) presenta la “pillola” di Italo Svevo. Il video è rivolto allo studente-tipo di scuola superiore, per un ripasso “al volo”, prima di una interrogazione.

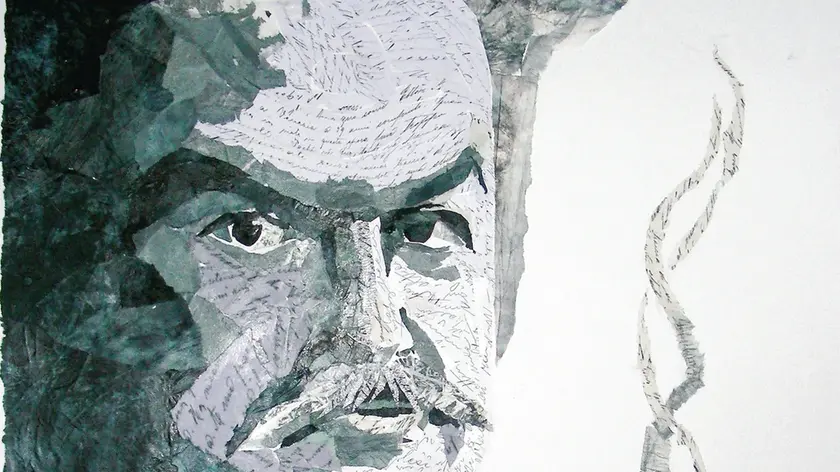

Pezzali si presenta bene: l’amico di famiglia alla mano, camicia a quadri, tatuaggio sul braccio, faccia simpatica (ha gli occhiali, ma non l’aria da intellettuale), che in un minuto e mezzo, dopo il pranzo della domenica, ti offre il kit di pronto soccorso per salvarti dall’interrogazione di Italiano. E ti racconta che Svevo ha scritto poco: “solo tre romanzi, alcuni racconti e alcuni testi teatrali. Eppure è uno degli autori più importanti della letteratura italiana”. Il suo capolavoro è La coscienza di Zeno, del 1923, che “racconta i tentativi del protagonista, Zeno Cosini, di liberarsi dalla sua nevrosi attraverso la psicoanalisi”. Pezzali è semplice e chiaro, e ti spiega che la principale di queste nevrosi è il fumo. Zeno “fuma tanto e vuole smettere”, ma non riesce e si rivolge a uno psicanalista. Nel romanzo ce lo racconta. Un effetto sonoro, che segue l’arrivo in sovrimpressione di una frase serpentata, accompagna il suo commento. Dietro al fumo, ci sono “molte altre cose”: un senso di inettitudine, il suo difficile rapporto col padre, l’incapacità di “vivere serenamente”. Ma ci sono anche osservazioni più tecniche. Pezzali ti dice che il romanzo è scritto in prima persona, e che “potresti definirlo” – al solo citare queste due parole magiche il professore si illuminerà, e comincerà ad annuire con bonomia – “monologo interiore”. Poi si passa all’autore. Che si chiamava Ettore Schmitz (ma Pezzali, da buon lombardo, lo pronuncia: Scmiz), era destinato a un impiego “normale”, ma sognava la letteratura, e, dopo l’insuccesso dei primi due romanzi, si era impiegato nella ditta del suocero. Ma, grazie al suo insegnante di inglese, James Joyce (quando si nomina Joyce il nome cade dall’alto facendo un suono di molla, e rimbalza sul bordo dello schermo), il suo valore viene finalmente riconosciuto. Poi muore, in un incidente stradale nel 1928, a 67 anni. Fine.

Pezzali ce la mette tutta. Devono avergli detto che non deve avere un tono noioso, professorale, ma sembra che non gli vada di ammiccare allo studente svogliato. Recita le scarne nozioni con buona volontà, ma non sembra molto convinto. Forse lo Svevo che aveva letto al liceo non era così banale. Forse nemmeno lui è convinto che la narrazione di un triestino che aveva deciso di scrivere, in una lingua non sua, la storia della propria (in)coscienza interiore, usando la proibitissima psicoanalisi come chiave di riscatto della propria nevrosi, possa essere ridotta alla formula del “monologo interiore”. Alla fine chiede allo studente: “hai capito?” (e, se non ha capito, lo invita, con irresistibile calembour, a “ripassare da loro”...). Ma non c’è molto da capire. Si tratta di contenuti elementari: nomi, date, titoli; e poi frasi fatte, banali, definizioni scontate, preconfezionate. Che invece di stimolare alla complessità, assumono la prospettiva banalizzante dello studente che, non avendo letto nulla, cerca di arrivare alla profondità, ma, appeso com’è ai salvagenti d’aria (fritta), resta in superficie. Ovviamente, non ci si illude che per tutti la letteratura sia complessa, profonda. Che stimoli a porsi domande, più che dare facili risposte. Ma non si vorrebbe nemmeno che un canale educativo istituzionale assumesse in modo così acritico lo sguardo corto dell’interrogazione “usa e getta”. E che lo impacchettasse come uno spot.

Perché la web-serie è un packaging da caramella Haribo ideato per nascondere una medicina ritenuta necessaria, ma amara, indigesta, che nessuno studente ha intenzione di prendere, e che viene presentata in modo “vivace e divertente” per sollevarlo dalla fatica della lettura. Peccato che si tratti di letteratura. Una cosa che funziona con i testi scritti, composti lentamente o di getto, ma con enorme fatica da parte dei “big” (sì, di tutti, a partire da Petrarca, che ci ha pure conservato le sue brutte copie, per lasciare una testimonianza della fatica fatta per scrivere le “belle”...). E che soprattutto va letta. Con pazienza, lentezza, e magari con l’aiuto di qualcuno che l’abbia studiata. Nei Big-nomi invece il ritmo è forsennato, il montaggio frenetico, gli attori – che sono tutti i big del mondo dello spettacolo, da Rosario a Giuseppe Fiorello, da Muccino a Enzo Miccio – mitragliano nomi, date e titoli senza pietà, e citano i luoghi comuni della critica letteraria di mezzo secolo fa, come formule magiche che possono aprire i mondi dell’interrogazione, piovute o serpentate da ogni parte dello schermo.

E il testo? Assente. Forse lo si è ritenuto troppo poco “semplice e divertente”. Ma senza i testi, gli autori sono ridotti alla ridicolaggine delle loro povere vite di letterati, romanzate per renderli “divertenti”: la pazzia della moglie di Pirandello, il “trauma giovanile” di Pascoli, il “decadentismo” dell’erotomane D’Annunzio (raccontato da Melissa P., di cui si erano perse le tracce, ma rispolverata per l’occasione...). Un club di scioperati, persi nella scempiaggine delle loro strampalate idiozie letterarie. Il Futurismo? Un’invenzione priva di “metrica e di sintassi” – pausa – “come la vostra, del resto”. Ma “se vi interrogano sul Futurismo”, ci rassicura Angelo Pintus, “voi rispondete: Zang Zang Tumb Tumb”. “E ghe e?” – si domanda perplesso Pintus – “Ma è poesia!”. Un’invenzione da perditempo deficienti. Ma lui è lì per offrire le risposte giuste da dare ai professori. Perché a cosa serve studiare la Letteratura Italiana? A rispondere alle domande dei docenti. Una categoria di vacui perditempo, ancor più dei loro autori. Che vanno in brodo di giuggiole a dirgli “monologo interiore”, “inetto”, e “discorso indiretto libero”.

Che effetto avrà la visione dei Big-Nomi sugli studenti che stanno preparando la maturità in queste settimane? Forse disincentiverà le iscrizioni, ancora molto numerose, alle Facoltà umanistiche. Forse si iscriveranno solo studenti interessati alla complessità dei testi, la difficoltà della lettura, la fatica del commento... Ma forse no. Si iscriveranno in massa, perché capiranno che la letteratura italiana è una materia facilissima, basta memorizzare alcuni nomi, date, e titoli. E spiegarla è ancora più facile. Basta lavorare nello spettacolo, scrivere un romanzo porno-soft, o avere un migliaio di influencer, e il gioco è fatto. Zang Zang Tumb Tumb. La letteratura italiana è facilissima. Hai capito? E se non hai capito... “ripassa” da loro. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo