A Trieste e Venezia i primi lazzaretti contro la peste nera

di GIOVANNA PASTEGA

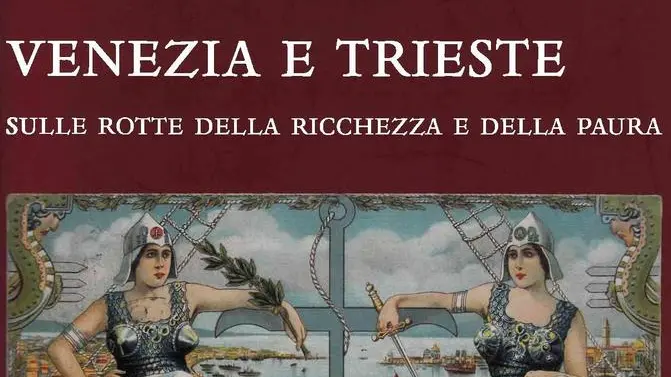

Due dame guerriere sullo sfondo dello stesso mare, l'Adriatico: Trieste con un ramo d'ulivo rivolto verso il cielo, Venezia con la spada puntata verso terra. Nel disegno raffigurato in una cartolina dell'800 è racchiuso in una sorta di sintesi visiva un momento storico fondamentale: il declino commerciale e portuale della Serenissima e la contestuale ascesa del capoluogo giuliano a porto franco di levatura internazionale. È questa l'immagine di copertina del nuovo libro di Nelli Elena Vanzan Marchini "Venezia e Trieste: sulle rotte della ricchezza e della paura" (ed. Cierre), dedicato alle alterne vicende delle due città sempre in lotta per l'egemonia sull'Adriatico e per la difesa dalle epidemie.

Fu Venezia a creare il primo presidio sanitario della storia contro la peste. Dopo lo spaventoso contagio del 1348 che decimò la popolazione, la Serenissima costruì nel 1423 il primo lazzaretto al mondo: un ospedale di stato ad alto isolamento per uomini e merci. Fu realizzato nell'isola di S.Maria di Nazareth, il cui nome volgarizzato in Nazaretum e Lazzaretto fu poi utilizzato universalmente. Venezia divenne così un modello sanitario di prevenzione contro la peste imitato in tutto il mondo. Benché la medicina all'epoca brancolasse nel buio (solo nel '900 si scoprirà che le pulci dei topi sono le portatrici del contagio) i veneziani compresero come l'isolamento, la distanza e l'attesa fossero fattori fondamentali per arginare la morte nera. Nel 1468 il Senato veneziano istituì un secondo lazzaretto dedicato ai convalescenti e ai casi "sospetti". Con questa nuova struttura "di contumacia" Venezia compì un passo decisivo: differenziare la prevenzione dalla cura. Fondamentale fu poi la creazione nel 1586 del Magistrato alla Sanità, che in breve tempo, grazie ad un'efficace rete di uffici, informatori e spie con il compito di monitorare il Mediterraneo, riuscì a creare una rete informativa internazionale per la conoscenza e lo scambio di notizie sui luoghi infetti, sui porti e persino sulle singole navi e sugli esiti delle quarantene. L'egemonia veneziana nel Mediterraneo diede luogo così ad una rete di lazzaretti che funzionarono come filtro alle ondate epidemiche rallentando i tempi e frapponendo spazi all'arrivo di merci e mercanti soprattutto dal Levante e dal Nord Africa. La Serenissima dotò in primis la costa Dalmata e le isole Ionie di lazzaretti per l'espurgo non solo delle navi, ma anche delle carovane provenienti dall'area balcanica prima dell'imbarco per Venezia, i cui costi venivano fatti ricadere sui mercanti creando indotto economico.

Dopo la peste del 1630 i cordoni sanitari e i controlli in laguna si intensificarono e la peste non entrò più a Venezia, mentre continuò a imperversare nei porti mediterranei, molti dei quali adottarono il modello sanitario veneziano.

«Trieste - spiega l'autrice - per difendersi dall'espansione veneziana sia sulla terraferma veneto-friulana che sulla costa istriano-dalmata, dal 1382 si pose sotto la protezione della casa d'Austria preferendo una potenza lontana alla t. roppo ingombrante vicina. Visse così ai confini dell'impero fino al 1700 quando, nei mutati scenari internazionali, divenne la protagonista della guerra commerciale fra l'impero Asburgico e la Serenissima. Con la pace di Passarowitz (1718) la Repubblica perse la sua egemonia marittima, ma non quella sanitaria che Carlo VI e Maria Teresa cercarono di scalzare proclamando Trieste Porto Franco e dotandolo di lazzaretti moderni e funzionali. Se Carlo VI costruì il primo lazzaretto triestino su modello veneziano (oggi Museo del Mare), fu sua figlia Maria Teresa ad edificare nel 1769 il lazzaretto più importante, quello di S.Teresa (chiamato anche Lazzaretto sporco poiché lì avveniva la decontaminazione), una vera propria macchina sanitaria innovativa fondamentale nelle rotte internazionali». Dopo la caduta della Repubblica gli Austriaci potenziarono il porto di Trieste e lo dotarono di una imponente sede del Magistrato alla Sanità, la dominazione francese invece fece demolire la sede del Magistrato Veneziano per crearvi i giardinetti reali. Il declino di Venezia e l'ascesa di Trieste si accentuarono dopo la resa di Manin (1849). Trieste diventò velocemente una metropoli cosmopolita e molto attiva commercialmente grazie all'ascesa di una classe imprenditoriale agguerrita e di grande lungimiranza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo