Storia dei cantieri navali, tra lavoro e sicurezza

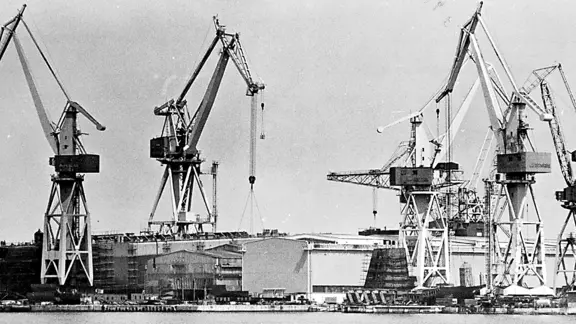

Mentre si piange un nuovo morto di lavoro nel porto di Trieste uno studio di vasta portata scritto come tesi di dottorato al Dipartimento di studi umanistici racconta in modo straordinariamente ricco di informazioni documentate la lunga, appassionante, e anche tristissima storia dei cantieri navali di Trieste, di Muggia, di Monfalcone con forti agganci ad altre realtà nazionali, e soprattutto dal punto di vista degli infortuni, delle malattie professionali, delle norme di tutela, delle battaglie sindacali, dell’azione (a Trieste molto d’avanguardia) di prevenzione da parte del Comune prima e dell’Azienda sanitaria dopo.

L’autore è Enrico Bullian, 30 anni, monfalconese, laureato in Storia contemporanea a Trieste, che nel 2008 già pubblicò la tesi di laurea, “Il male che non scompare”, tutto sui disastri dell’amianto. Oggi Bullian è nella Commissione regionale amianto, è vicesindaco a Turriaco e consigliere provinciale a Gorizia. Le oltre 400 pagine della sua tesi di dottorato, destinate a pubblicazione, s’intitolano “La sicurezza sul lavoro e la navalmeccanica dal secondo dopoguerra a oggi. Il caso del cantiere di Monfalcone”. Nonostante ciò, molto si parla dell’Arsenale triestino San Marco e dell’Alto Adriatico di Muggia «realtà molto avanzate che già nel 1977 prevedevano la messa al bando dell’amianto mentre la legge nazionale - ricorda l’autore - arrivò solo nel 1992». Bullian ha trovato nell’archivio della Provincia di Genova un documento inedito: uno spezzone del Tg2 del 2 luglio 1997 che appunto dava risonanza nazionale a questo antesignano accordo, firmato da un sindacalista Inca-Cgil, Celestino Folla, e da un medico del lavoro che a Trieste ha lasciato più di un segno: Pier Mario Biava. Nonostante “non si potesse non sapere”, a Trieste i lavoratori dell’Arsenale ebbero un rischio 2000 volte superiore rispetto al resto della popolazione di sviluppare il mesotelioma, la malattia polmonare da amianto che non perdona. Ma nei cantierini gli incidenti erano all’ordine del giorno, il 50-60% aveva difficoltà di respirazione, danni al cuore, restava sordo per l’eccessivo rumore, e mezzo cieco per la scarsa illuminazione. Negli anni ’70 l’Inail aveva riconosciuto a ben il 55% dei fabbri dell’Arsenale impegnati sulle navi l’indennizzo per “sordità professionale” e a chi stava costruendo la grande portacontainer “Micoperi” sembrava che “qualcosa trapanasse le orecchie”. Polsi, gomiti e spalle dimostravano alterazioni, gli operai soffrivano di problemi nervosi, bruciori allo stomaco, ulcere. Da indagini svolte allora risultò che il 92% “riteneva costante il pericolo”.

Ci furono anche dei morti, che oggi nessuno ricorda, così come è uscita dalla memoria collettiva (lo dice sempre Bullian) una delle più grandi tragedie, con due operai morti e 11 feriti, accaduta nel 1978 nei cantieri Alto Adriatico di Muggia. Una chiatta pontata si lacerò per lo scoppio delle sottostanti casse stagne, gli operai in coperta sollevati dallo spostamento d’aria furono lanciati in mare ad alcuni metri di distanza, il boato fu avvertito fino a Sistiana, dall’altra parte del golfo. Che cosa era successo lo appurò la magistratura. Applicando una vernice antiruggine in un processo che prevedeva evaporazione di gas tossici e altamente infiammabili non erano stati aperti dei varchi d’aria, ed era stato consentito l’uso di strumenti a fiamma. Esplose tutto.

Bullian con altrettanta attenzione segue anche l’attività degli enti e organi preposti a norme e vigilanza (molto attivi a tutt’oggi) ma descrive anche la lenta perdita di forza da parte del sindacato a partire dagli anni ’80 e sempre più nei ’90, cosicché sempre più difficile è guadagnare e difendere, passo dopo passo come accadde ieri, misure di maggior tutela. (g. z.)

Riproduzione riservata © Il Piccolo