Se la giovinezza ha una fine, la fine è qui. Trieste ti cambia, come muta il cielo d'Irlanda

TRIESTE Quando sarò morto, dirai di me che ero un vero monogamo e che, in vita mia, ho amato una sola volta. Hai ragione, è tutto vero. Lo dirai per spazzare via dai miei anni in città tutto ciò che vi fu di sudicio, indecoroso, via Boccaccio dove vivevamo in sei, a volte in sette, con mio fratello e i bambini e il collega della Berlitz. Che anni a rotta di collo, amico mio! Sempre senza soldi, sempre con la preoccupazione di Nora e dei bambini adorati. Ci eravamo lasciati alle spalle l’Irlanda e pure l’Istria dove non ci avevano voluti, siamo sbarcati pieni di attesa sul molo di questa città, con il golfo che luccica come un orizzonte di incanti, e non c’è strada, vicolo, brezza di mare o borino che non mi abbia fatto girare la testa con le sue seduzioni. Perciò metti a tacere le tue buone parole, e non farmi più lindo di quello che sono.

In questa sera estiva tu starai fumando un’ultima sigaretta nel giardino della tua bella villa che si illumina di candele la sera di Hannukah, io invece vagabondo per le strade dietro il porto: prendo congedo dai muri che costeggiano le Rive, dalle grida dei muleti che si spruzzano l’acqua dalle fontanelle nella piazza della biblioteca; dico addio alle gambe nude e alla rosa sfinita appuntata sull’orlo di un corsetto, ai bicchieri di vino e seltz che mi offrono con fatalista allegria in cambio di una delle mie canzoni da irlandese. Tra poco partirò, tira un brutto vento in Europa e tutti i miei studenti stanno lasciando la città, partono per la Svizzera che pare mantenersi neutrale. Partirò anch’io per Zurigo, che non pare il più divertente dei rifugi, ma abbiamo buoni amici laggiù e riceveremo aiuto.

Tu sai quanto mi costi lasciare questa isterica città, la sua disinvoltura, i tavolini della Stella Polare dove ho trovato tante volte una tregua dall’assedio delle mie stanze zuppe di strilla e inseguimenti delle creature, i caffè delle nostre chiacchiere, il mercato su cui mi affacciavo a spiare il commerciante istriano e il ladruncolo che si contendevano un cartoccio di saraghi mentre il pope tuonava in slavo imbastardito. Ora vago pieno di malinconia in queste strade che non mi appartengono ma che sento mie, i vicoli della città vecchia dove tu non metteresti mai piedi a ora tarda, non è vero?

Mio fratello Stanislaus mi rimprovera di spendere i pochi quattrini nel bere, ma per me nulla vale più del profumo a buon mercato che s’infila sotto gli androni, il bianco orlo di pizzo di una sottoveste esageratamente sollevata che il mio occhio di voyeur sa spiare da quegli usci, e la lingua!, le parole smozzicate in un anarchico miscuglio di witz e volgarità. Adulterio della saggezza! Sono perduto. Quante notti sono venuti a prendermi da queste parti. Sostenendomi per le spalle mi hanno trascinato via – sempre troppo tardi, sempre troppo tardi! Stanotte non verranno, stanotte dico addio alla città adolescente, adultera, sfacciata, vecchia fattucchiera pronta a leggermi la mano. I palazzi degli Asburgo nella piazza grande veglieranno su di me come cerberi bianco avorio a guardia di un cancello che solo i dissoluti o gli iniziati varcano senza pensieri.

Ancora non so quando partiremo, ma già invoco Trieste e la mia anima da bassifondi. Forse è solo che odio gli inglesi, la loro pudica virtù, la loro vergogna per ciò che c’è di eccessivo, vitale, sfrontato nell’umano, la loro lingua upper class che distingue e distingue: infilano la povertà sotto il tappetto e stringono le labbra. Io non sono un inglese! Ma odio anche quegli isolani bastardi che mi sono compatrioti. Odio l’Irlanda e Dublino! Tu ridi, quando dico così. Un giorno mi hai detto che sono venuto fino a qui per fare maturare nel sole del golfo il mio pezzo d’Irlanda, la mia infanzia e la mia adolescenza, hai detto. Perdio, quanto mi capisci!

Quando sono tornato da Padova, dove ho provato il concorso per la cattedra di inglese, sei stato l’unico a capire che quel rifiuto mi aveva portato per giorni a navigare in una disillusione oscura. In piazza delle Erbe avevo sentito dormire silenziosa la mezza età, sotto i portici vicino al fiume gli occhi delle puttane mi avevano riempito di tristezza, mi era mancato il mare e la giovinezza, mi ero sentito esausto. Come faranno Nora e i bambini? Le mie tasche hanno solo pagine schifose e belle. Ma poi sono tornato a Trieste. Ho trovato l’aria gelida che svegliava la strada dell’altopiano e la luce fredda che scendeva sui tetti marroni, il silenzio. E poi zoccoli. Una ragazza a cavallo! Quell’apparizione mi ha riempito di gioia e sono sceso in città con passo ventoso. Basta poco da queste parti per risollevare l’umore. E so, mio caro amico, che tu guardi con incuriosita allegrezza alle volubilità del mio carattere, che come il cielo d’Irlanda muta rapidamente in azzurri abbacinanti che non tengono traccia della pioggia sporca caduta per ore.

Però ora voglio raccontarti una cosa. Devo chiederti una prova d’amicizia, ma prima ho bisogno di farti una confessione. Confessione, che parola orrenda eh? La pronuncio con tutta la voluttà del miscredente che sono e per questo tu abbila cara. Ti avverto però, non farne materia per quella tua psico-analisi.

Tu lo sai che io insegno Shakespeare alla più docile Trieste, vero? Una Trieste che mi ascolta, vergine prudentissima, e non si soffia mai il naso. Sono ammesso nella sua casa dove domina un certo modo di parlare: il meno per il più. La tua adorabile moglie appartiene alla stessa stirpe e tu conosci questo genere di ambienti, con i salotti liberty e i decori d’oro alle pareti, le luci di vetro colorato e i quadri a olio. So che baroni e commercianti internazionali guardano con laica benevolenza allo strambo irlandese che va in casa loro, con i suoi occhi da rana ingigantiti dagli occhiali e gli insegnamenti poco ortodossi, che conversa in inglese con la loro progenie. Basterebbe pochissimo per trasformare me e Nora in ospiti stabili di questi salotti. E invece io scappo. Me ne torno a casa mia, dove non mancano urla e strilla e bambini che si appendono alle gambe, lo sfinimento di Nora che la rende ancora più desiderabile.

Non appartengo a quei salotti, ma la loro urbana mondanità, il loro spensierato pragmatismo da bottegai nullafacenti d’alto rango, la franchezza e la curiosità con cui mi accolgono è un miscuglio perfetto che mi cattura. Ignazio da Loyola, soccorrimi!

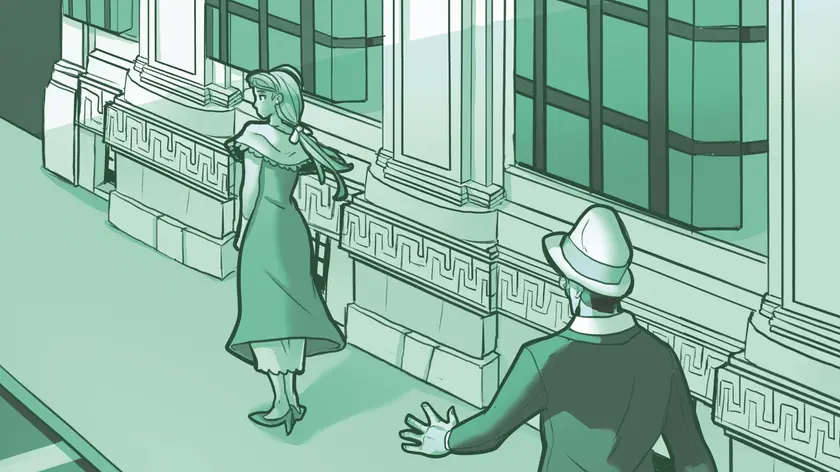

L’ho vista, quella progenie dagli occhi azzurri e la pelle ventosa, un pomeriggio di qualche settimana fa, prima che cambiasse il tempo: attraversava via Santa Caterina e sono corso fuori dalla tabaccheria chiamandola per nome. Non dirò il suo nome, tanto non ti sarà difficile riconoscerla. Aveva un nastro verde nei capelli e io vedevo sul suo corpo una vestaglia ricamata di verde. Le ho proposto di fare due passi con me quella sera, dopo il teatro. Le si sono illuminate le guance ma con ingarbugliate parole mi ha fatto capire che quella mia richiesta…

No, no non avere paura! Ho insistito.

Lei ha risposto con una timida corsa di parole subito interrotte, una risatina. Avrebbe chiesto alla sua amica G. di accompagnarla a fare una passeggiata più lunga nella via verso casa. Allora a stasera, ho detto.

Sì: una breve sillaba. Una breve risata. Un breve battito di palpebre.

La sera ho aspettato che arrivasse l’ora in cui finiscono gli spettacoli, mi sono distratto vagando avanti e indietro per il viale dell’Acquedotto fino a quando non ho visto cappelli e bastoni da passeggio affacciarsi all’uscita del teatro Rossetti.

Riproduzione riservata © Il Piccolo