Se il nostro io diventa un’ossessione

La parola italiana “evidenza” deriva dal latino e significa “io vedo” (ego video). È evidente, tutti lo vediamo, ormai l’io la fa da padrone in ogni nostro comportamento e impronta di sé la società in cui viviamo. È una curva che sale senza trovare ostacoli: forse non ha ancora raggiunto il picco, comunque non si prevedono pianori.

Nessuno sta davvero impegnandosi per trovare un antidoto, un vaccino, perché non la consideriamo una malattia da cui guarire, semmai crediamo che sia una risorsa, un terreno da coltivare. L’io è diventato la nostra ossessione quotidiana con uno strascico di ansie che ci fanno anche star male, ma che sopportiamo nell’illusione dei vantaggi che possiamo ricavarne.

Ossessione dell’io: cominciamo da queste parole. L’io è stato qualificato come il più goloso e turpe dei pronomi: si è mangiato il tu, l’egli, il lei, e tutti gli altri a cominciare dal noi, come se fosse la “persona” più affidabile, la più presentabile. Ci vuole poco a smascherarne l’oscenità, cioè il suo starsene fuori dalla scena attribuendosi il massimo di padronanza. Se solo guardiamo per un momento alla nostra provenienza linguistica, possiamo osservare che i greci non usavano questo termine: in latino ci imbattiamo nell’ego ma non è certo il focus di quella lingua ancora così echeggiante nella nostra. Diciamo cogito ergo sum, pensando a chi, come Cartesio, continuerà a scrivere in latino, non diciamo ego cogito ergo sum. L’io, nelle lingue da cui poi si è formato l’italiano, resta quasi sempre sottinteso.

È interessante anche osservare come l’ego latino (calco del greco) ci serve per dare più autorevolezza al nostro io, troppo esplicito e volatile: pensiamo al termine egoismo e a tutti i suoi derivati di uso quotidiano. Da sottinteso qual era, l’io è diventato così la bandiera che ciascuno di noi issa sul proprio eloquio, l’incipit necessario che anticipa i verbi, gli aggettivi e ogni altro sostantivo: funziona come il sostantivo per eccellenza. Potremmo allargare la visuale all’inglese, al francese o al tedesco: nessuna di queste lingue a noi vicine rinuncia alla preminenza dell’I, dello Je, dell’Ich. E pensare che in anni non lontanissimi ci insegnavano la buona maniera di cominciare la frase posponendo il pronome io: non “io e tu”, come si dice oggi (la politica docet), ma “tu e io”.

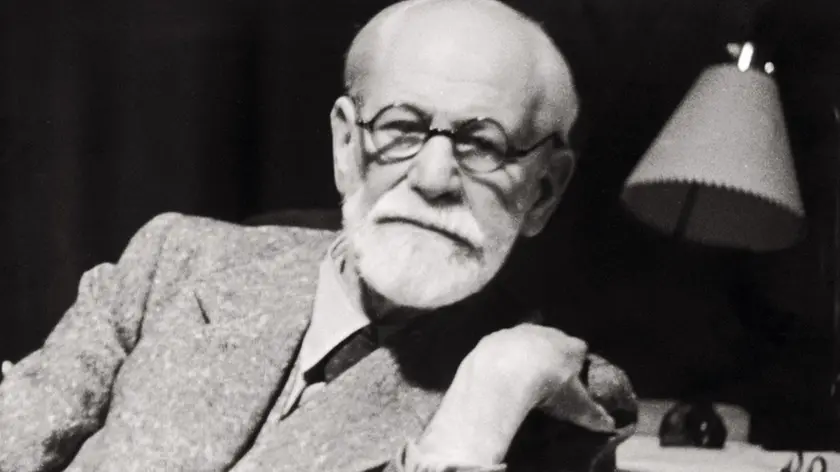

Al di là della lingua comune, l’io ci assedia continuamente. Ossessione deriva da obsessio che significa appunto assedio. Che cosa ci dicono, in proposito, i saperi che hanno tematizzato questo nostro essere assediati? La psicoanalisi, da Freud a Lacan passando per Jung (che ha parlato di un’«inflazione dell’io»), ha molto da suggerirci. L’io viene qui stigmatizzato come un’istanza invadente che dovremmo riuscire a controllare tenendola a bada. Freud indaga sul narcisismo e poi mette in evidenza la fragile insularità della coscienza egoica rispetto alla vastità del continente inconscio che caratterizza ciò che chiamiamo soggetto. Più tardi Lacan combatterà ogni riduzione della psicoanalisi a una psicologia dell’io.

Quest’ultima sta comunque risultando vincente come una sorta di “ortopedia” capace di risanare lo zoppicare intollerabile di un io che ogni volta vorrebbe stare ben saldo al centro della scena. In definitiva, la parte migliore della psicoanalisi combatte con tutti i suoi mezzi l’ossessione dell’io: ci fa vedere quanto siamo assediati e quale lavoro critico occorrerebbe mettere in campo per smascherare la fragilità delle pretese dell’io di avocare a sé il potere di un successo individuale.

E la filosofia migliore, quali risorse critiche ci ha fornito? Per esempio, in cosa consiste quel “ritorno al soggetto” che il pensiero fenomenologico tenta di promuovere? Risponderei che questo pensiero ha messo a nudo l’equivoco che soggiace a un’identificazione stretta tra soggetto e io. La buona filosofia e la buona psicoanalisi hanno proceduto insieme a smontare l’idea (essa sì paragonabile a una sindrome ossessiva) che l’io invada e manovri tutta quanta la nostra soggettività, esaurendola in un egoismo vanaglorioso e fallimentare. Il succo della questione è la pretesa che ciascuno di noi sia padrone a casa propria.

Se il dizionario ci informa che la “mania metafisica” può anche essere una delle varianti patologiche dell’ossessione, qui si tratta comunque di una volontà di potenza che nessuno considera come disturbo: la riteniamo un’esperienza banale che riguarda tutti. Niente malattia, piuttosto questa ossessività dell’io viene vista come la condizione normale in cui viviamo. –

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo