Scienziati in allarme per l’invasione delle noci di mare nell’Adriatico

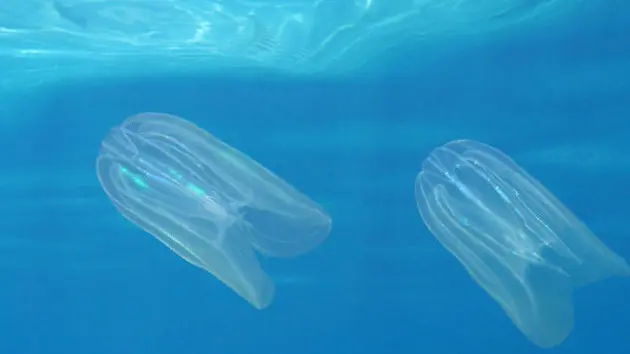

POLA. La comunità scientifica rilancia l’allarme per la minaccia che incombe sul fondo del mare e di conseguenza sulla pesca e sul turismo nell'Alto Adriatico in seguito al diffondersi della noce di mare (Mnemiopsis leidyi), un invertebrato innocuo per l'uomo che assomiglia molto alla medusa ma non lo è.

Il fenomeno viene tenuto sotto costante osservazione da parte di una task force formata tre anni fa da studiosi italiani, sloveni e croati che da allora sono impegnati nella ricerca di un rimedio che scongiuri in Adriatico i danni già causati da questo organismo in altre parti del mondo, dal Mar Nero al Baltico e al Caspio.

Sotto accusa sono anche le acque di zavorra, che servono a stabilizzare una nave in navigazione e durante le operazioni di carico e scarico delle merci: si tratta di acque che vengono prelevate di solito sotto costa o nel porto e, una volta che la nave arriva a destinazione, scaricate: attraverso di esse possono transitare e dunque arrivare diverse specie non indigene.

La noce di mare è stata avvistata per la prima volta nel Mediterraneo nel 1982 e nell'Adriatico - golfo di Trieste compreso - nel 2005. Ma solo nell’estate 2016 se ne è verificata una vera esplosione demografica, con presenze massicce nella laguna di Marano e Grado, lungo il litorale ovest dell’Istria e tutte le coste adriatiche italiane, fino a Pescara.

In una intervista rilasciata all'agenzia di stampa croata Hina in questi giorni, Paolo Paliaga, docente alla Facoltà di Scienze naturali nell’Ateneo istriano di Pola, ricorda che la noce di mare proviene originariamente dalla costa sud orientale degli Stati Uniti d’America e dal Golfo del Messico. E anche quest’anno, «nel caso che a fine primavera o all'inizio dell'estate l'acqua del mare si riscaldi sensibilmente - ha sottolineato Paliaga - c’è da attendersi una massiccia proliferazione dell'organismo, una vera e propria esplosione demografica» in Adriatico e in particolare «lungo la costa occidentale dell'Istria».

La minaccia per la pesca è rappresentata dal fatto che questi invertebrati lunghi fino a 12 centimetri divorano uova e pesci piccolissimi rendendo sempre più povere le acque adriatiche: in pratica alterano lo sviluppo della catena alimentare, perché sottraggono cibo a molti pesci, come acciughe e sardine, e ne predano uova e larve. Inoltre si adattano facilmente in tutti gli ambienti e a diverse salinità.

Per di più sono organismi ermafroditi con un’impressionante capacità riproduttiva: un solo individuo può produrre migliaia di uova al giorno. E non hanno nemici naturali per cui possono svilupparsi indisturbatamente. Facilmente intuibili poi i danni per il turismo: non può essere piacevole tuffarsi in un mare dove proliferino questi organismi.

Cosa fare dunque per neutralizzare o perlomeno arginare la minaccia? Già tempo fa, in Croazia, i tre sindaci di Parenzo, Rovigno e Cittanova avevano avviato una collaborazione dei rispettivi Comuni mirata al monitoraggio e alla ricerca, comprendendo l’Istituto di Agronomia e Turismo di Parenzo e lo stesso Paliaga.

Gli studiosi croati e sloveni dell’Istituto oceanografico Rudjer Boskovic di Rovigno e della Stazione di biologia marina di Pirano collaborano da tempo con l’Ogs (Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) di Trieste, che peraltro qualche tempo fa aveva ideato una app per contribuire alla raccolta d’informazioni sugli avvistamenti delle noci di mare.

Riproduzione riservata © Il Piccolo