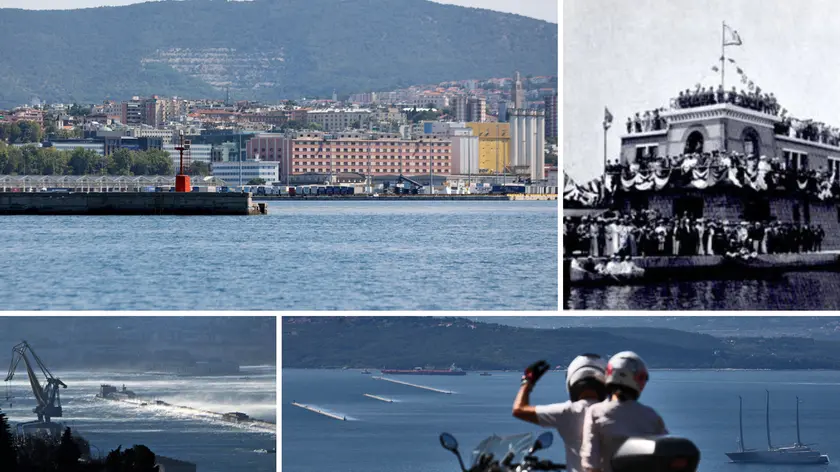

Quelle quattro dighe che proteggono i Porti Vecchio e Nuovo di Trieste

TRIESTE Un porto franco collocato in una posizione geografica strategica, ma le cui vecchie strutture portuali, formatesi nel Settecento, erano inadatte alle necessità di uno scalo in crescita. Una città destinata a essere un importante crocevia per le rotte del Mediterraneo, beneficiaria di finanziamenti dalla capitale. Un porto nuovo la cui nascita appare collegata alla costruzione di una grande diga foranea. Non ci riferiamo a Trieste, ma allo scalo di Marsiglia.

Da Marsiglia a Trieste

Gli ingegneri francesi Paulin Talabot e H. Pascal realizzarono, a metà Ottocento, l’ammodernamento del porto marsigliese e, incaricati dalla Sudbahn responsabile della ferrovia Trieste-Vienna, ricevettero poi l’incarico di progettare il Porto commerciale di Trieste, quanto oggigiorno viene definito Porto Vecchio.

I parallelismi

I parallelismi appaiono evidenti: l’abbandono del porto emporio collocato nel cuore cittadino, la creazione di una serie di bacini con annessi moli e, in primis, la presenza di una grande diga isolata e parallela alla riva. Ė proprio quest’ultima, di solito poco considerata dai cittadini a confronto con i magazzini e le ferrovie, a costituire invece un elemento portante. In un simile contesto Marsiglia prima e Trieste poi precorsero i tempi, utilizzando quella diga foranea parallela alla linea di banchina poi imitata in Italia da Genova, Livorno e Napoli.

Dighe e panorama urbano

Tutt’oggi, accanto ai moli e alle strutture portuali, le dighe di Trieste costituiscono un elemento connotante il panorama urbano, ma spesso ignorato e anche in parte da riqualificare. La diga del Porto Vecchio invece incarnava il concatenarsi di una serie di scoperte tecnologiche che consentirono una rivoluzione delle strutture portuali. L’avvento dapprima dei motori a vapore e poi di quelli a combustione permise di stabilire chiari orari di arrivo e partenza; il passaggio successivo da scafi di legno alle paratie di metallo consentì la costruzione di navi di grandi dimensioni, tali da garantire viaggi lunghi e affidabili.

Le nuove navi a vapore tuttavia, proprio per l’elevato livello di tonnellaggio, richiedevano un’adeguata protezione dalle mareggiate: insufficienti le rade e i porti chiusi seicenteschi, concepiti per le foreste di vele e piccoli alberi degli empori.

Inoltre i bacini reclamavano un fondale profondo; e tutt’oggi Marsiglia e Trieste mantengono in ciò un vantaggio competitivo.

Il progetto

Il progetto per il Neuer Hafen, presentato all’imperatore Francesco Giuseppe nel febbraio 1862, prevedeva una diga foranea di grandi dimensioni, tale da racchiudere (quasi) completamente la baia: Trieste si trasformava in un porto chiuso. Le successive varianti ridimensionarono la diga, preferendo una struttura lunga 1.100 metri, larga 20 e distante dai moli 150 metri.

La diga presentava inoltre uno sperone di ritorno, poi rimosso nel 1889, che limitava il passaggio a 95 metri.

Costruita dalla Compagnia delle Ferrovie Meridionali (K. K. Priv. Sudbahn Gesellschaft) dal 1867 al 1875, la diga fu edificata con una base di grandi massi posati sul fondale fangoso; ne seguì poi l’ossatura eretta con cemento Portland e con una scogliera esterna. Scelta sciagurata quella del cemento Portland, perché come con i muri di sponda comportò diversi cedimenti a seguito della disgregazione delle malte. La storia di queste strutture è un po’ quella anche dei palombari che, tanto a cavallo del secolo, quanto nei primi anni del dopoguerra, dovettero immergersi a riparare i cedimenti strutturali con miscele cementizie.

Carenza di spazio

Il completamento dell’odierno Porto Vecchio nel 1887 col Molo IV evidenziò già nei primi vent’anni una carenza di spazio: Elio Apih ricordava che «ancora nel 1905 vi furono giornate nelle quali persino quattordici piroscafi dovettero attendere in rada l’assegnazione di un posto sulle banchine». La commissione triestina stabiliva così nel 1897 la costruzione di un nuovo porto, definito di Sant’Andrea e, dagli anni Venti del Novecento, Emanuele Filiberto Duca d’Aosta.

Il nuovo porto

Il nuovo scalo, sviluppatosi dal 1901 verso il vallone di Muggia, recuperò l’idea della diga foranea precedente e la estese di dimensioni: già a inizio Novecento risultava presente una diga frangiflutti di 1.600 metri e due “sorelle” di 500 metri ciascuna. Come nel caso del Porto Vecchio la diga risultava il primo elemento costruito, accanto al Molo V, il primo abbozzo del Molo VI e le Rive del nuovo scalo. L’ossatura delle dighe era costituita da grandi massi estratti dalle cave di Sistiana e da un greto prelevato dal bacino alluvionale di Panzano. La disposizione del nuovo porto, tutt’oggi esistente, prevede che le dighe blocchino i marosi sospinti dal vento di libeccio, mentre il Molo V protegge dalla tramontana.

I danni della guerra

Anche nel caso del Porto di Sant’Andrea la prima guerra mondiale comportò gravi danni per la diga foranea: lo storico Michele Pozzetto ricordava, nel 1934, lo scalo nuovo come una «desolata landa coperta di felci, ortiche e malva, e contornata da sponde marine i cui muri cedevano». Sui moli «giacevano innumerevoli elmetti di ferro, austriaci, germanici e italiani, alcune arrugginite cucine da campo, molte gamelle, dei pezzi di cinghie e vari altri oggetti militari».

Il Porto Nuovo conobbe, tra gli anni Venti e Trenta, una robusta ricostruzione che partì proprio dal sistema delle tre dighe foranee: la sezione di 1.600 metri costò 250 mila lire e fu rinforzata con “possenti blocchi di calcestruzzo”.

L’affondamento della Wien

Fu in quest’occasione che la diga assunse il nome odierno ovvero a Luigi Rizzo. Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1917 il tenente di vascello Rizzo aveva affondato, tramite siluri di un MAS, la corazzata guardia costiera Wien. L’equipaggio aveva tranciato i cavi di acciaio che proteggevano le navi in rada proprio accanto alla sezione della diga foranea; e dopo essersi avvicinato al bersaglio Rizzo aveva rilasciato i siluri. Acronimo di Motoscafo Armato Svan dal costruttore, l’ingegnere Attilio Bisio della Società veneziana automobili nautiche, il MAS di Rizzo era un’arma nuova, dotata di silenziosi motori elettrici che gli permisero di giungere a distanza di sgancio dei siluri. La vecchia corazzata colò a picco, secondo quanto raccontò Rizzo, in pochi minuti.

Il relitto della Wien rimase poi sul fondale del porto fino al maggio 1925 quando, a seguito dei festeggiamenti per il decennale della dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria, parte della corazzata fu smontata e recuperata. Lo sperone della prua è ad esempio tutt’oggi presente nel giardino del Vittoriale. E fu proprio in quest’occasione che alcuni frammenti della fiancata furono murati dalla Lega Nazionale su un lato della diga foranea, ribattezzata in onore dello spericolato tenente siciliano.

RIPRODIZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo