Quel minatore dimenticato che ad Arsia morì salvando i compagni

Settantacinque anni fa, alle 4.35 del 28 febbraio 1940, le sirene d’allarme dell’impianto minerario della società Arsa, vicino alle città di Albona e di Arsia, suonarono a distesa annunciando il più grave disastro minerario della storia d’Italia. Un’esplosione causata da una fuga di grisou provocò la morte di 185 persone, più del disastro che sarebbe avvenuto a Morgnano nel 1955 (23 morti) e di quello dell’anno prima a Ribolla (43 morti). Le vittime della miniera di Arsia furono anche più di quelle - italiane - di Marcinelle (136), e più di quelle dei disastri nelle miniere americane di Monongah (171, sempre italiani), e Dawson (146). Con la differenza che i morti dell’Arsia sono stati a lungo dimenticati, prima perché il regime fascista stese un velo di silenzio sulla sciagura, dopo perché furono considerati croati dall’Italia e italiani - e per di più fascisti - dai croati. Insomma morti della terra di mezzo, scomodi da una parte dell’altra (anche sa fra i minatori oltre agli italiani c’erano sloveni e croati), la cui memoria è stata sacrificata sull’altare di una storia complessa e anch’essa scomoda. Adesso, a settantacinque anni dalla tragedia, un pool di istituzioni triestine e istriane, a cominciare dal Comune di Trieste, alza il velo dell’oblio (vedi cornice qui sotto) e ricorda i morti delle miniere di Arsia. I quali morti, per altro, allungano la loro ombra su un capitolo importante della storia d’Italia e di Trieste, quello della produzione autarchica dell’energia, e le vicende dell’Arsa riflettono come uno specchio tanta parte del passato politico e sociale dell’Istria.

Lo sfruttamento del bacino carbonifero dell'Arsia risale ai primi dell’Ottocento, grazie ai decreti di Eugenio di Beauharnais, viceré francese del Regno d'Italia napoleonico, anche se pozzi bituminosi per produrre pece navale erano aperti sin dal XVI secolo, sotto la Repubblica di Venezia. Ma lo sviluppo vero e proprio dei giacimenti comincerà a metà Ottocento, durante l’Impero asburgico e con la crescita del capitalismo.

La regione istriana diventa presto uno dei più importanti centri estrattivi d’Europa, e uno degli avamposti del socialismo operaio organizzato. Già nel 1861 le dure condizioni di lavoro e i bassi salari provocano agitazioni operaie. Il primo sciopero vero e proprio porta la data del 14 marzo 1883, mentre nel 1867, nel villaggio minerario di Carpano, sarà fondata la “Società di mutuo soccorso”, la prima associazione dei minatori, a guida italiana, ma la cui matrice politica è socialista internazionalista.

Il nuovo secolo, il Novecento, si apre all’insegna di un’ondata di scioperi e agitazioni fino alla militarizzazione degli impianti con lo scoppio della Grande guerra. A conflitto finito, nel 1918, con il passaggio all’amministrazione italiana l'organizzazione sindacale si rafforza grazie all'arrivo di minatori di fede socialista provenienti dal bellunese e dal meridione.

Ma le cose stanno per cambiare. Nel 1919 l’allora direttore delle miniere, Julije Belak, è costretto a firmare u. n contratto di coproduzione con un gruppo di capitalisti italiani rappresentati da Guido Segre, ebreo piemontese entrato a Trieste nel 1918 come ufficiale pluridecorato e qui rimasto dopo il congedo. Convinto nazionalista, Segre si iscriverà già nel 1922 al partito fascista ed avrà un ruolo importante nella vita economica non solo di Trieste. Sarà lui, tra il 1936 e il 1938, a far nascere nel bacino carbonifero del Sulcis un colosso minerario da 12mila addetti, e un’intera città - Carbonia - da 25 mila abitanti. In quegli anni la gran parte della produzione energetica dell’Italia fu merito suo, ma per tutta risposta il regime lo discriminerà in quanto ebreo, e gli toglierà tutto: cariche, prestigio, potere.

La miniera di Arsia, intanto, già dal 1920 è finita in mano italiana. Il controllo verrà acquisito a poco prezzo dalla famiglia Agnelli, che però se ne libererà presto, ritenendo l'investimento non redditizio viste le condizioni del mercato post-bellico, la non ottimale qualità del prodotto e gli alti costi di estrazione. Subentreranno in rapida successione diverse banche e compagnie di navigazione triestine, mentre riprende fiato al protesta operaia, che assume già i colori della lotta antifascista. Nella primavera del 1921 le agitazioni culmineranno nella nascita della “Repubblica di Albona”, con l’occupazione delle miniere e una forma di autogestione presto soffocata nel sangue dalla polizia.

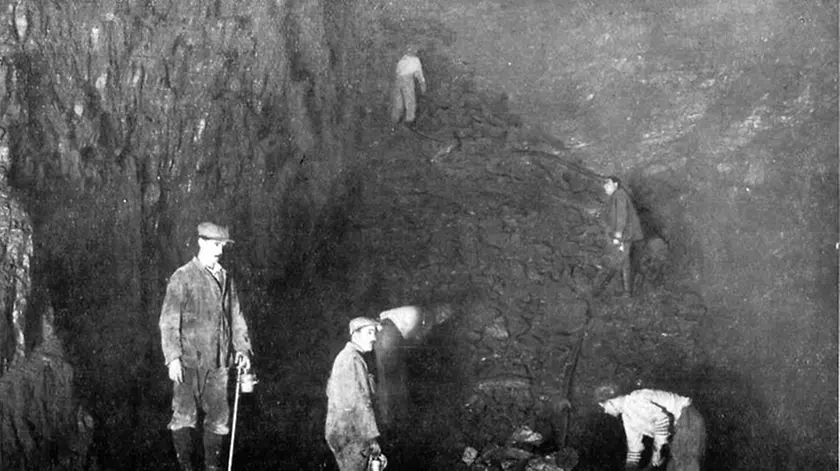

Dopo alterne vicende, e un periodo di stasi seguito alla grande crisi del ’29, negli anni Trenta inizia il grande rilancio. È appunto l’era d’oro di Guido Segre. La produzione annua passa dalle 300 alle 500 e in seguito alle 700 mila tonnellate di carbone estratto, i dipendenti al lavoro sono più di diecimila. L’azienda si espande, aprono nuovi cantieri a Pirano, Sicciole, le Cave Auremiane. Assieme agli impianti sardi nasce l’Azienda Carboni Italiani, le miniere sono ormai un grande stabilimento statale che fornisce all’economia autarchica italiana le nona parte del fabbisogno energetico in carbone. In quegli anni l’Arsa, Società anonima carbonifera, ha la sede a Trieste in via D’Annunzio 4. Una pubblicazione pubblicitaria del 1935 descrive le miniere: oltre 150 chilometri di gallerie si intersecano nel sottosuolo fino a 250 metri sotto il livello del mare, dalle banchine del Canale d’Arsia grandi gru caricano sui piroscafi fino a 6000 tonnellate al giorno, mentre la cittadella operaia edificata su progetti di Pulitzer Finali e abbellita da Carà e Mascherini, con la chiesa di Santa Barbara e persino una piscina all’aperto di dimensioni olimpiche, ospita tremila minatori. L’Arsa è uno dei fiori all’occhiello del regime, i cinegiornali del Luce raccontano al Paese le meraviglie dei moderni impianti di estrazione.

Poi, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia, la tragedia. Tolto di mezzo Segre, alla dirigenza delle miniere si insediarono «persone incapaci», come le definì l’ingegnere capo del distretto di Firenze del Corpo reale delle Miniere, Luigi Gerbella. In più, la necessità di aumentare la produzione in vista dell’imminente sforzo bellico fece passare in secondo piano le questioni legate alla sicurezza. E così, dopo una serie di incidenti minori, alle 4.35 del 28 febbraio 1940 uno sparo mine nella Camera uno innesca una violenta esplosione di grisou, e l’ossido di carbonio satura tutti i cantieri limitrofi e la Camera tre. Le prime squadre di soccorso esplorano i livelli 14, 16 e 17 recuperando sessanta cadaveri e un centinaio di feriti. Nei giorni successivi il numero delle vittime cresce fino ad arrivare, il 24 marzo, alla cifra definitiva di 185 morti e oltre 120 feriti. In prima battuta il “Piccolo” aveva relegato la notizia della sciagura in seconda pagina, ponendo l’accento soprattutto sulla tempestività dei soccorsi e l’impegno dei dirigenti di regime.

Non mancheranno, però, gli eroi, quelli veri. Come Arrigo Grassi, meccanico di miniera, triestino, classe 1912, che per aiutare i compagni coinvolti nell’esplosione si cala nel pozzo senza respiratore, e dopo averne estratto dieci ancora vivi muore tornando nelle gallerie, perché si era accorto che un compagno mancava all’appello. Sette mesi più tardi sarà insignito di medaglia d’oro al valor civile. In quelle ore non è il solo coraggioso: a prodigarsi nei soccorsi furono anche Giuseppe Nascini, sorvegliante di miniera, e Matteo Viscovich, minatore (entrambi medaglie d’argento al valor civile), oltre a Furio Barontini perito minerario. Anche di loro, a parte gli istriani di Albona, nessuno si ricorda.

p_spirito

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo