Mario Tobino, lo psichiatra delle “finestre dell’anima”, unito a Basaglia dal filo della poesia

Nel 1940, trentenne, è chiamato a dirigere l’ospedale di Gorizia, poi al ritorno dalla Libia si insedia a Maggiano, dove sperimenta le terapie dell’inclusione, con un accento critico

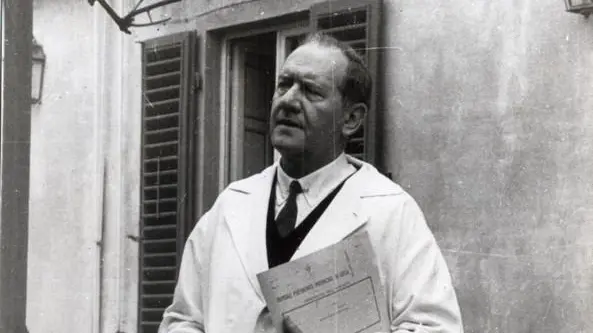

Nell'aprile del 1940, Mario Tobino, che ha da poco conseguito la specializzazione in Psichiatria, viene mandato a Gorizia, dove dirigerà l’ospedale per un anno. Da più di dieci anni ha deciso di dedicarsi alla malattia mentale, una delle “finestre dell’anima”, per incontrare da vicino la follia e ascoltare la voce della poesia. È un giovane di trent’anni, le ragazze lo corteggiano, lui – che sarà un interprete acuto e attento dell’universo femminile – sembra indifferente: «A ben altro vorticava l’elica della mia mente, all’odio contro la dittatura, alla gloria letteraria, alle opere, alla ricerca del perché della follia». Allo scoppio della guerra parte per la Libia, rimane ferito, e rientra in Italia come medico a Maggiano, il più antico ospedale psichiatrico, trasfigurato nei suoi romanzi più famosi: Le libere donne di Magliano (1953) e Per le antiche scale (1972).

Vent’anni dopo, a dirigere quell’ospedale di Gorizia, sarebbe stato chiamato Franco Basaglia, che lega il suo nome alla legge 180, che nel 1978 avrebbe inaugurato una nuova stagione della psichiatria. Lontani – quando non contrapposti – nel vivace dibattito che precedette l’approvazione della legge (fino al pamphlet Gli ultimi giorni di Magliano, del 1980, in cui Tobino denuncia l’abbandono degli ex degenti dell’ospedale, molti dei quali suicidi perché privi di strutture di accoglienza alternative), i due erano in realtà molto vicini, condividendo nelle sperimentazioni a Gorizia e Maggiano un modello di ospedale inteso come comunità allargata, in cui il malato veniva messo al centro di un percorso di graduale reinserimento sociale. Il medico di Maggiano, più anziano di 15 anni, e le pagine, dolenti e spietate dei suoi libri, avevano lasciato un segno. Anche perché Tobino non era stato un poeta prestato alla psichiatria, ma uno psichiatra in continuo dialogo con la poesia, dentro e fuori dal manicomio, dove avrebbe vissuto per più di quarant’anni, fianco a fianco con i pazienti: «La mia vita è qui. Qui si snodano i miei sentimenti. Qui sincero mi manifesto. Qui vedo albe, tramonti, e il tempo scorre nella mia attenzione. Dentro una stanza del manicomio studio gli uomini e li amo».

Ora un libro, “Maggiano. Gli anni del cambiamento: 1958-68”, a cura di Giovanni Contini e Marco Natalizi (Pisa, Maria Pacini Fazzi, 2020), promosso da Isabella Tobino, nipote dello scrittore, e pubblicato dalla Fondazione Mario Tobino che ha sede proprio in quell’ospedale di Lucca, ora trasformato in museo e in centro di studio sulla storia della psichiatria e sull’opera dello scrittore, ricostruisce la storia dell’ospedale di Maggiano nel decennio 1958-68, quando, sotto la direzione di Domenico Gherarducci, si inaugurano le attività di socioterapia che avrebbero trasformato Maggiano in uno dei luoghi di sperimentazione più avanzati di tutta Europa.

Le voci raccolte dai curatori, attraverso interviste con medici, infermieri, e anche ex pazienti, hanno la forza della presa diretta, raccontano con commozione eventi lontani nel tempo, ridanno volto a persone dimenticate. È a Maggiano che Gherarducci decide di dare una formazione specializzata agli infermieri, li manda a frequentare corsi in Francia, gira per gli altri ospedali psichiatrici per studiare altri metodi educativi, nuovi sistemi di cura. È a Maggiano che, per la prima volta, le porte dell’ospedale vengono aperte, si invita la popolazione “sana” a entrare nel manicomio, viene aperto un Circolo-Bar, dove i degenti organizzano uno mercatino interno, si organizza il Festival della Canzone, in cui i pazienti si esibiscono, con canzoni scritte, interpretate e suonate da loro. È a Maggiano che dopo il romanzo di Tobino vengono eliminate le “celle all’alga”, sostituite da stanze per i malati in grado di svolgere assistenza agli infermieri, coinvolti nelle attività dell’ospedale.

Attraverso le parole dei testimoni dell’epoca – una forma di storiografia senza filtri, di cui il libro è un prezioso documento – si snoda un decennio di grandi innovazioni, ma anche le prime sperimentazioni degli anni Settanta, con i presidi territoriali, dove i malati vengono seguiti e curati a distanza, e risiedono a casa, tra le preoccupazioni (e a volte la paura) dei familiari e la solitudine delle loro vite solitarie. Come quella del corridore a cui un incidente provoca l’amputazione di una gamba, e che, piombato in una depressione maniacale, viene soccorso da una delle infermiere intervistate, Roberta Chiocchio. Seduto al tavolo della cucina, «aveva una cipolla in mano e con l’altra un coltello così da macellaio che spicchiava la cipolla in questa maniera. E poi cominciava a fare: “Siete venuti per fa che?” e ci veniva davanti con questo coltello… Lì ho avuto paura. Sono sincera. Sì. Il coltello era troppo vicino, però non mi volevo far vedere che avevo paura, perché avevo paura che a fargli vedere che avevo paura fosse peggio».

Nell’immediatezza del suo racconto le teorie lasciano spazio alle vite, e prende forma quell’idea di fenomenologia psichiatrica che era alla radice della concezione di Tobino della malattia mentale: che vi fosse un canale di intelligenza emotiva non interrotto, che si poteva attivare con l’attenzione, l’ascolto, a ciascun paziente come essere umano: «Felice fui quando a barlumi mi apparve: è solo la mente che si deprava, è l’intelletto. I sentimenti no, rimangono puri, l’amore è intoccabile». Alla domanda dell’intervistatore: «Che idea si è fatta lei della pazzia?», Roberta Chiorisponde come avrebbe potuto fare, nei suoi delicati e terribili racconti, il dottor Tobino: «La pazzia è un grande mistero, per me, è un grande mistero, però nel momento di calma avevano una sensibilità certi pazienti che in una persona cosiddetta normale non si trova». —

© RIPRODUZIONE RISERVAT

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche

Video