Incapaci di ascoltare e di stare in silenzio

Tanto nella comunicazione pubblica quanto nella conversazione quotidiana nessuno ascolta più, tutti parlano sbrigliando di solito il proprio ego in un generale soliloquio. Dalle dichiarazioni dei leader politici sulla stampa e nelle piazze, sui media di ogni rango, arrivando al telegrafico cinguettio, agli scenari privati dove gli adulti sempre meno ascoltano le parole dei figli e, quando parlano tra di loro, è raro che abbiano la pazienza di fermarsi ad ascoltare ciò che ciascuno dice.

Stiamo scivolando, giorno dopo giorno, in una situazione abbastanza preoccupante di assenza della comunicazione. Forse non ne siamo più capaci. O piuttosto: forse non ne vogliamo più sapere, e riteniamo che l’ascolto, quello “vero”, sia atto inutile e costoso, oltre che perdita di tempo. Di mezzo ci sono la velocità e la fretta a cui sta abituandoci la tecnologia digitale e da cui nessuno riesce a sottrarsi.

Per reagire a questo scenario che ormai avvolge le nostre vite, bisognerebbe capire bene che cosa stiamo perdendo con la rimozione dell’ascolto. Dovrebbe mettersi in movimento una cultura radicalmente critica che però oggi emerge faticosamente solo qua e là: la scuola dovrebbe esserne il principale vettore, ma la scuola annaspa per stare a galla tra i flutti della pandemia e ha altri problemi da sciogliere.

È comunque certo che né la didattica a distanza, né il modo normale di intendere la trasmissione dei saperi in quanto competenze, possono aiutarci a risalire la corrente e a restituire all’ascolto la sua realtà e il suo significato. Sì, perché l’ascolto è una cosa seria e mica tanto semplice da comprendere e mettere in atto.

Secondo Gianrico Carofiglio, che ha appena pubblicato il “manuale” Della gentilezza e del coraggio (Feltrinelli), l’ascolto è addirittura qualcosa di assimilabile a un’arte marziale: ci permetterebbe di difenderci e di contrattaccare nel conflitto comunicativo in cui siamo venuti a trovarci.

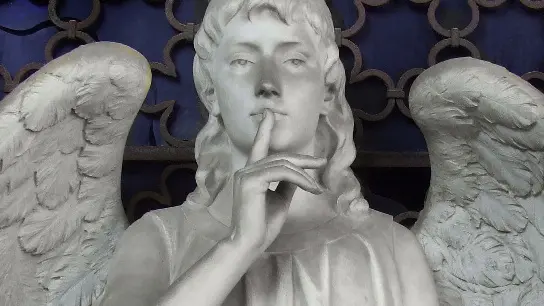

È proprio così: ascoltare sembra un atteggiamento “ingannevolmente semplice” mentre è una postura che ci espone, qualcosa di “pericoloso” in cui il nostro ego viene messo in discussione, non può più essere l’unico indiscusso protagonista. Perché possa realizzarsi un effettivo ascolto, l’ego deve essere messo in disparte e fatto tacere, deve venire zittito e lasciar posto al silenzio, a quel silenzio che ci può permettere di ascoltare l’altro. Come si vede, siamo al cuore pulsante dell’etica minima: una sospensione, un passo indietro rispetto all’esigenza di dar subito corso a tutti gli schemi mentali di cui ci siamo imbottiti.

Altro che giochetti intellettualistici. Qui la filosofia, se vogliamo continuare a chiamarla così, può diventare addirittura un’arma. Esige coraggio (il famoso e bistrattato “coraggio di pensare”) e chiede che la nostra soggettività venga messa a nudo e appunto a rischio.

E la “gentilezza”, in che modo verrebbe chiamata in causa? Eccoci al passaggio più difficile da praticare, quello che connette il mettersi in gioco con la capacità di abbassare i toni, smontando l’avversario dal suo piedistallo, costringendolo a propria volta a togliersi la maschera fasulla di ego potente e autorizzato a dire la verità.

Troppo vago? Vediamo allora che parte decisiva in commedia riveste, nella scena che sto descrivendo, la pratica del silenzio. I rimandi filosofici che abbiamo a disposizione sono parecchi: dalla pratica fenomenologica di Husserl a Foucault e alla sua critica della “volontà di sapere”, da Nietzsche su fino alla destrutturazione invocata da Derrida, molte spinte del pensiero contemporaneo ci portano in questa direzione. E ci mettono davanti agli occhi l’apparente contraddizione del mordersi la lingua prima di parlare.

L’ascolto, per diventare effettivo, chiede un silenzio, una pausa, un nostro trattenerci. Se ci precipitiamo a rispondere, come quasi sempre accade (un esempio pubblico eloquente: i dibattiti televisivi), il dialogo è già morto prima ancora di nascere, l’ascolto non esiste. Ma occorre chiarire bene che il silenzio necessario perché si possa davvero parlare assieme è tutt’altro che passivo. Svuotarsi la mente da quella ridda di schemi e frasi fatte, con le quali normalmente entriamo a gamba tesa nei discorsi, è un gesto positivo, attivo, costruttivo. Forse il più difficile, il meno gratificante.

Per riattivare l’ascolto dell’altro che ci sta di fronte, bisognerebbe rendersi consapevoli degli equivoci che avvolgono l’idea stessa di silenzio, che non può corrispondere a un chiamarsi fuori o a una specie di autoesclusione. E che, invece, mira a non precipitarsi ad “ascoltare” sé stessi, proprio per tentare di ascoltare il nostro interlocutore ed eventualmente riuscire a contraddirlo su ciò che ha effettivamente detto. Un’operazione di disponibilità e di ingaggio attivo (che forse possiamo chiamare “gentile”) non facile da realizzare. –

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo