“Il redentore” di Musil, uomo senza qualità violento e perturbante

di Elisabetta d’Erme

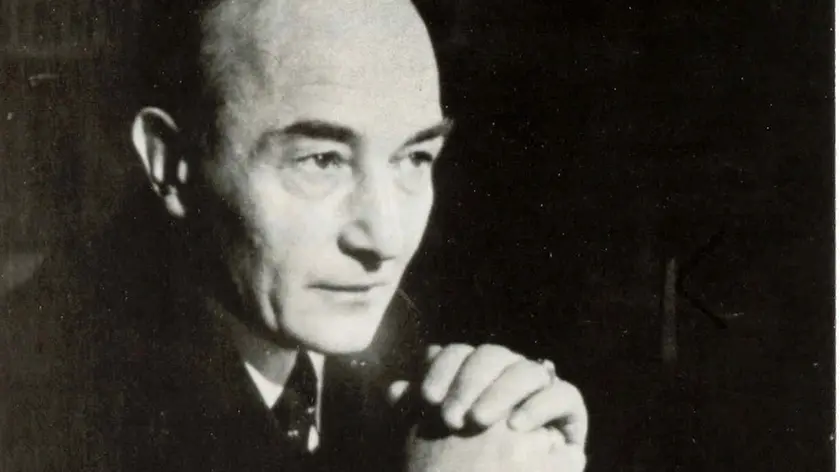

«L’impero austroungarico scompariva nel 1918», recita l'incipit de “Il mito asburgico” di Claudio Magris, e in quello stesso 1918, reduce dalle esperienze vissute durante la Grande Guerra, lo scrittore austriaco Robert Musil (1880-1942) decide di dedicare tutta la sua attività creativa alla ricerca delle ragioni dell'iniziale entusiasmo per il conflitto mondiale, ma soprattutto all'analisi di come la guerra fosse già latente nella struttura della società mitteleuropea del primo Novecento. Così – come ha scritto Ladislao Mittner - «Musil ha vissuto per far rivivere quell'epoca, il proprio passato, e n'è stato studioso lucido, quasi sempre maligno, talora feroce».

Iniziano dunque attorno al 1918 le prime stesure di quello che sarà infine “L'uomo senza qualità” (1930-32) un'opera comunque incompiuta, pietra miliare della letteratura moderna, in cui Musil descrive l'imperiale e regia doppia monarchia austroungarica prossima allo sfacelo: uno Stato sul quale gravava l'alito della morte ed i cui monumenti erano già destinati a diventare rovine.

Tra le prime versioni del romanzo si staglia per la sua crudezza il manoscritto finora inedito dal titolo “Der Erlöser” risalente agli anni 1921-22 che ora la casa editrice Marsilio propone col titolo “Il redentore” per la traduzione di Ada Vigliani, con introduzione e cura di Luigi Reitani ed una postfazione di Walter Fanta (pagg. 274 euro 18). Tra le tante possibili definizioni che si potrebbero dare a questo testo forse il più calzante è quello d'una impietosa rappresentazione di un conflitto generazionale: il mondo dei padri contro il mondo dei figli, e se il primo ha tratti caricaturali, il secondo inquieta per il cinico individualismo e l'incapacità di provare empatia.

In questa versione preliminare de “L'uomo senza qualità” ritroviamo tutti i personaggi che popolano il romanzo nella sua versione finale, anche se a volte con nomi diversi. Qui il protagonista è Anders, (ovvero, come ha scritto Magris: «“l'altro”, il personaggio che è “altrimenti”»), mentre la sorella con la quale intrattiene un rapporto incestuoso mantiene il nome di Agathe, come le altre donne che ruotano attorno al protagonista sono Clarisse, Bonadea e Diotima, il criminale sessuale è l'immancabile Moosbrugger, il cornuto Consigliere di Corte è Hans Tuzzi. Tutto però in questo “work in progress” appare più violento e scioccante rispetto al romanzo che conosciamo. Seppure frammentaria, la storia è piena di azione, come la descrizione mozzafiato del fallito tentativo di rapimento di Moosbrugger dal manicomio criminale ad opera di Anders o la descrizione degli eccessi di pazzia di Clarisse in giro per l'Europa, e c'è addirittura un abbozzo di storia di spionaggio che coinvolge Anders e Agathe. Ma l'aspetto che più colpisce de “Il redentore” sono i tratti decisamente amorali se non addirittura criminali del protagonista. Come sottolinea Walter Fanta: «Nel 'Redentore' Agathe e Anders non solo riescono a portare a termine il piano di falsificare il testamento del padre, ingannando così il marito di lei, ma (..) appare anche chiaro il loro rapporto incestuoso: la realizzazione concreta dell'incesto, che nell’”Uomo senza qualità” viene continuamente rimandata, ha invece un posto ben saldo nella trama del “Redentore”».

La sessualità di Anders si rivela fin dalle primissime pagine cruda e ossessiva. Questo uomo, di qualità, non ne ha davvero nessuna. Egli trova piacere nella sofferenza e nella umiliazione altrui, soprattutto di chi è più debole di lui, in particolare le donne che tratta in modo sadico, crudele e violento. La misogina di Anders è esemplificata nel sogno che apre questo romanzo in cui il giovane stacca con un morso la lingua ad una amante occasionale portata in una “locanda di periferia”. Meno onirico, ma ancor più disumano e brutale è il trattamento riservato da Anders alla sua amante Leona che ingozza come un maiale da portare al guinzaglio, il suo sadismo psicologico che regola il rapporto con la fragile amica Clarisse, il suo disprezzo per la sensualità famelica di Bonadea, o il suo comportamento abusivo nei confronti di Diotima. Tutto questo nella trasformazione di Anders in Ulrich nell'“L'uomo senza qualità” diventa invece un dipanarsi di scene di sottile erotismo e un'incessante meditazione etico/morale.

I tratti narcisistici di Anders possono trovare pace e un equivoco d'amore solo nella sua immagine riflessa in quella della giovane sorella Agathe, che incontra dopo anni nella casa di famiglia in occasione della morte del padre (odiato da entrambi). Pagine memorabili – come sottolinea Luigi Reitani nella sua introduzione – in cui i due fratelli appaiono abbigliati in pigiami che li fanno sembrare due Pierrot ed in cui per un momento sembra possibile l'appagamento del desiderio.

In questo contesto si comprende bene il motivo dell'attrazione ossessiva che Anders prova per Moosbrugger, un pover'uomo che ha massacrato una prostituta e che è ora rinchiuso in un manicomio criminale in attesa della sua condanna a morte. Moosbrugger nella sua rozza animalità ha fatto quel salto “di qualità” impossibile a Anders, è passato all'azione e il suo omicidio può essere letto non solo come un atto di follia criminale ma anche come un necessario “atto gratuito”, infatti nel romanzo si teorizza anche l'assassinio come forma estrema del male da cui può scaturire il bene.

Nella versione definitiva dell’«Uomo senza qualità» il motore della trama del romanzo è la ricerca affannosa di una “idea”per la così detta “Azione Parallela” ovvero per i festeggiamenti per i 70 anni di Regno dell'Imperatore Francesco Giuseppe che si sarebbero dovuti festeggiare in quel fatidico 1918. In “Il Redentore” l'attività del comitato per una “Azione Patriottica” ha un peso minore e nel romanzo non appare la famosa definizione di Musil della monarchia asburgica come della “Cacania, quella nazione incompresa e ormai scomparsa” che lo scrittore coniò nel 1927.

Nondimeno anche qui, come sottolinea Fanta nella postfazione al libro, Musil ci presenta «un'anamnesi dettagliata di un'epoca che era crollata con la guerra, della sua cultura e delle sue condizioni sociali e politiche, ed il presente vi appare come un mondo distrutto, l'”io” che scrive come l'abitante di una “catacomba” in mezzo alle rovine di quel mondo, un “anarchico”, “un archivista”, un “sacerdote”, una “spia”, un “redentore” che spera di pervenire a una diagnosi dei profondi motivi che hanno causato il collasso dell'ordine mitteleuropeo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo