Gli italiani del Litorale, l'epopea dimenticata dalla Siberia alla Cina

I sudditi di nazionalità italiana, dei territori del Litorale, risultavano prevalentemente inquadrati: nei reggimenti di fanteria K.u.K. (Imperiali e Regi) come il 97° con il deposito (kader) a Trieste (sino al maggio 1915 e dopo questa data a Radkersburg in Stiria); l'87° con il kader a Pola ed il 47° ed il 27° rispettivamente di stanza a Marburg ed a Graz; nei reggimenti di fanteria territoriale (Landwehr) e precisamente nel 27° e nel 5° di stanza a Laibach (Lubiana) ed a Pola.

A Trieste e nel suo territorio si erano avuti nella prima fase del conflitto 32.500 richiami; circa 30.000 nel Friuli austriaco. 2.000 i mobilitati a Trieste tra i 18 ed i 42 anni.

Il 97, in particolare, nel primo mese di guerra riceverà il battesimo del fuoco già nelle prime settimane del conflitto, nei pressi della capitale della Galizia, Lemberg, investita da ingenti formazioni russe. Le ostilità erano state aperte il 17 agosto dalla 1ª e 4ª armata austriache, che oltrepassata la vecchia frontiera polacca, si erano spinte in direzione di Lublino con l'ambizioso obiettivo di congiungersi all'esercito germanico operante al nord. La manovra si svolge inizialmente secondo gli schemi prefissati, ma è compromessa dal generale Brudermann, cui erano stati affidati compiti di copertura, che decide di passare all'attacco, prontamente respinto dai russi.

Il 97° e gli altri reggimenti del III Corpo d'armata furono immediatamente inviati in prima linea nel tentativo disperato di arginare l'avanzata di quello che è definito il "rullo compressore russo". Nonostante la situazione lo sconsigliasse, le truppe austro-ungariche si lanciarono in una controffensiva, in cui esito fu fallimentare.

Dopo la caduta di Leopoli altro sangue fu versato nella battaglia di Rawa-Ruska e al passaggio del fiume San. La ritirata austriaca, trasformatasi in una vera e propria fuga, si sarebbe arrestata solo lungo il crinale dei Carpazi.

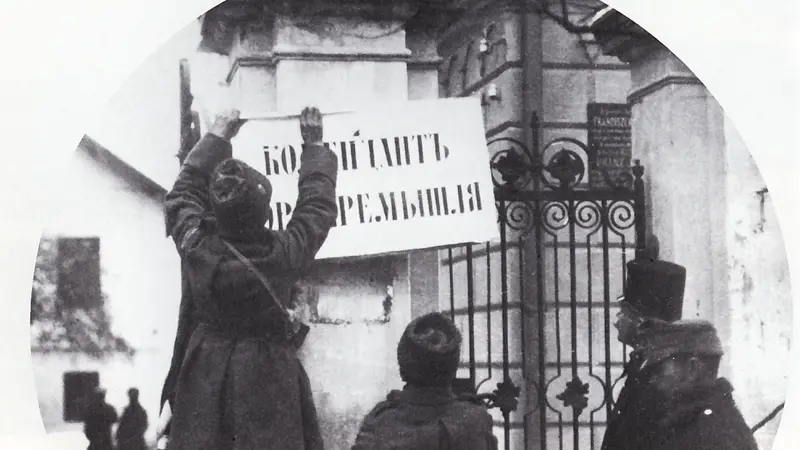

Nel dicembre del 1914, come conseguenza dello sfondamento operato agli inizi del conflitto dalla IVa e Vª Armata russe, la quasi totalità del territorio galiziano è occupato dalle truppe zariste. Le perdite denunciate in questa prima fase della guerra dai comandi absburgici, assommano a 250.000 unità fra morti e feriti e a 100.000 prigionieri. Questi ultimi, come confermano numerose testimonianze, più che al fenomeno delle diserzioni, sono dovuti alla perdita di contatto, avvenuta nel corso di una precipitosa e del tutto imprevista ritirata, fra interi reparti e le loro maggiori formazioni. Un altro grosso contingente di militari austroungarici, circa 130.000, cade in mano ai russi nel marzo 1915, con l'espugnazione della città-fortezza di Przemysl, da mesi assediata.

Nella primavera dello stesso anno, invece, con la battaglia di Gorlice-Tarnow, dove si registra l'intervento delle più disciplinate ed efficienti unità germaniche, le sorti volgono a favore degli Imperi Centrali che, nello spazio di qualche mese, giungono a liberare i territori perduti ed a conquistare la Polonia e la Lituania, per spingersi sino agli estremi lembi della Curlandia. Seguì un lungo periodo di quiete protrattosi fino ai primi di giugno del 1916 ed interrotto solo dalla violenta offensiva scatenata dal generale russo Brusilov, che grazie al ritiro di numerose divisioni austro-ungariche dirottate verso il pericolante ed instabile fronte sud-occidentale, riuscì a sfondare in diversi punti le linee austro-tedesche ed a catturare più di 350.000 prigionieri, molti dei quali provenienti dal Litorale. Solo in un secondo tempo gli Imperi Centrali riuscirono ad arginare la falla ed a contenere la spinta del nemico.

Fu questa l'ultima grande prova di vitalità dell'Impero zarista: in seguito non vi furono eclatanti pressioni e quindi sostanziali modificazioni territoriali. Nel dicembre 1917, con la presa del potere da parte dei bolscevichi, si avviarono le prime trattative di pace. Gli accordi di Brest-Litovsk del 9 febbraio e del 3 marzo 1918 sanzionarono la cessazione delle ostilità al fronte orientale, alimentando negli Imperi Centrali l'effimera illusione di una facile vittoria.

Fin qui gli eventi bellici. Ma questa è un'altra storia. Per quanto riguarda più specificamente la sorte dei prigionieri di guerra, va rilevato che essi appena catturati, venivano fatti affluire in massa nel triste campo di Darnitsa, presso Kiev, dov'erano poi suddivisi, almeno sommariamente, per nazionalità. Successivamente, dopo aver raggiunto la tappa obbligata di Mosca, venivano distribuiti nei vari governatorati dell'impero. I più importanti erano quelli di Omsk e Krasnojarsk nella Siberia, Taskent nel Turkestan, Kiev e Poltava nella Russia meridionale ed Orlov nella Russia centrale. Agli italiani ed agli slavi i russi riservarono maggiori simpatie rispetto ai tedeschi ed ai magiari, generalmente lealisti nei riguardi della duplice monarchia. I prigionieri inviati a compiere opere di scavo e di canalizzazione nelle plaghe della Russia settentrionale subirono la sorte peggiore: denutriti e privi di assistenza furono falciati a centinaia a causa degli stenti e delle temperature polari (anche meno di 40 gradi sottozero).

Un'esistenza piuttosto monotona, ma in genere più tranquilla e sicura venne riservata invece a quanti furono internati in Siberia o nelle regioni dell'Asia centrale, dove poterono godere, data la vastità del paese, di un regime di semi-libertà.

Nelle fertili pianure dell'Ucraina e dell'interno della Russia, molti trovarono condizioni di vita ancor più favorevoli, riuscendo a stabilire rapporti d'amicizia con il personale ed i padroni delle ville e delle ricche fattorie cui erano stati dati in affido.

Con l'entrata in guerra dell'Italia a fianco dell'Intesa, per interessamento dell'Ambasciata italiana a Mosca, la maggior parte dei prigionieri austro-ungarici del Litorale (quasi 4000), fu concentrata nella cittadina di Kirsanov, situata nel Governatorato di Tambov. Lo scopo, abbastanza palese, era quello di farli giungere al più presto in patria, per poterli poi utilizzare, data la 1oro conoscenza del territorio in vario modo al fronte o nelle immediate retrovie. Nell'autunno del 1916, infatti, una Missione Speciale italiana, attivamente coadiuvata dal governo russo, provvedeva alla partenza, via Arcangelo, di circa 1700 «irredenti» provenienti da questo campo. Il flusso sarebbe poi proseguito con ritmo ininterrotto sino allo scoppio della Rivoluzione d'Ottobre, che compromise definitivamente la possibilità di altri trasporti in Italia lungo tale rotta. Fu compito di una seconda Missione Militare di riorganizzare e di favorire la concentrazione lungo le coste del Pacifico degli altri nostri connazionali ancora prigionieri in vista di un loro, ma questa volta ben più lungo e difficile, rimpatrio via mare.

Per molti di essi aveva inizio un'avventurosa «anabasi», che si sarebbe protratta ben oltre la conclusione del conflitto. Tra la fine del 1918 e gli inizi del nuovo anno, in pieno inverno e con disagi di ogni genere, 2500 prigionieri italiani (per l'esattezza 1600 trentini e 900 giuliani) furono fatti salire sulla Transiberiana e trasferiti dalla Russia europea a Kharbin, capitale della Manciuria, e da qui smistati nella concessione italiana di Tientsin in Cina, a Pechino e in altre località circostanti.

Fra questi uomini, «duramente provati nel fisico e nel morale» da mille vicissitudini, e tra quelli che da altri campi della Siberia erano stati dirottati verso Vladivostok, venne svolta una sottile, ma non sempre facile, «opera di persuasione diretta ad ottenere la loro adesione all'arruolamento nel regio esercito». Con quanti accettarono di servire il regio esercito italiano nacquero così i «Battaglioni Neri» di Tientsin e i «Battaglioni Rossi» di Vladivostok, in tal modo suggestivamente denominati causa i colori delle rispettive mostrine. I «Battaglioni Neri», a partire dal 15 agosto 1918, costituiranno il primo nucleo di una formazione antibolscevica, rinforzata e completata poche settimane dopo con l'arrivo in Cina dall'Italia di 400 fanti e sezioni sussidiarie d'artiglieria. Con il nome altisonante di «Regio Corpo Italiano di spedizione in Estremo Oriente» si vedranno affidare il poco gradito compito di sorvegliare un tratto della Transiberiana e di assicurare l'ordine pubblico nella lontana Krasnojarsk. Anche il governo italiano esprimeva attraverso un intervento militare in appoggio agli eserciti bianchi dei vari Judenic, Denikin e Kolcak ed ai più combattivi reparti cecoslovacchi (le prime formazioni militari costituite da ex-prigionieri), la preoccupazione condivisa da tutte le potenze industriali d'Europa, dagli Stati Uniti e dal Giappone, che la rivoluzione bolscevica potesse dilagare oltre i confini della Russia con effetti incalcolabili

A fianco ed a sostegno dei «rossi» rimasero invece quei giuliani che ne condividevano gli obiettivi o perché già educati all'ideale socialista, o perché le aspirazioni di palingenesi sociale maturate nel corso degli eventi del ‘17 ed in rapporto alle sofferenze determinate dal conflitto, li avevano convinti della giustezza della rivoluzione. La vittoria definitiva del bolscevismo, avvenuta verso la fine del ‘19, favorì la smobilitazione del «Regio Corpo». Nel febbraio del 1920 ci fu il rientro di quanti avevano partecipato all'avventura siberiana, più per la speranza di un rimpatrio lento ma sicuro, che per reali convincimenti politici. Le perdite subite, cinque morti di cui uno per annegamento, è un indice abbastanza significativo della combattività di queste truppe. I reduci dalla Russia, che per altre e fortunose vie, portarono diretta testimonianza della rivoluzione, contribuirono invece per parte loro, ad un nuovo processo di maturazione politica, che diede i suoi frutti nel grande ciclo di lotte operaie del cosiddetto «biennio rosso». Una vicenda di per sé affascinante ed ancora in gran parte da scoprire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo