Economia e porto in concorrenza fra Trieste e l’Italia

L’abolizione del Portofranco fu un azzardo e una scommessa vinta nel tempo. Il 30 giugno 1891, data della fine dei privilegi estesi a tutta la città, si erano addensate nubi funeree sul futuro triestino ma quello era l’unico modo per rilanciare l’economia dei traffici e della produzione industriale giocando con le regole del liberalismo economico. Alla fine vinsero gli ottimisti che riuscirono pure a governare l’anno successivo la seconda e più difficile partita, quella del cambio della valuta, dal fiorino (gulden) alla corona, in rapporto di due a uno: il cambio dimezzò il valore dei depositi ma si acquistò peso nella contrattazione entrando nel sistema “gold standard” delle principali monete dell’epoca. Fu un lento passaggio da una valuta all’altra, un passaggio lungo ben otto anni, ma necessario per superare la crisi derivata dalla mancata adesione all’Unione monetaria latina.

Nei due decenni precedenti la Prima guerra mondiale, Trieste conobbe uno sviluppo tendenzialmente costante con una crescita più sensibile negli anni dei conflitti balcanici, quando i traffici si spostarono lungo l’Adriatico. Tale incremento collocò il suo porto al quarto posto nel Mediterraneo, dopo Marsiglia, Napoli e Genova, e al primo posto nell’Adriatico.

Ma qual era il suo raggio di influenza nella distribuzione e raccolta delle merci? Il 40% del movimento di banchina era diretto ad un hinterland commerciale che si estendeva fino alla Stiria, mentre la rimanente percentuale andava più lontano, con significative quote verso la Baviera e la Bucovina, ai confini meridionali della Russia (26,53%) e un interessante 18% era riservato all’esportazione in Ungheria, in Italia e in altri Stati europei.

Il porto triestino che deteneva la quota più rilevante per le esigenze mercantili interne del sistema economico austro-tedesco, con il 72% dell’intero movimento merci, mentre il rimanente era diviso tra Ungheria e Italia. E proprio verso l’Italia, il movimento ferroviario e marittimo era una voce significativa con oltre cinque milioni di quintali, di cui 1/5 trasferito via mare. Così, in forza delle particolari relazioni, Trieste di fatto apparteneva anche al sistema complessivo dei traffici italiani; inoltre non subiva praticamente alcuna concorrenza dai porti olandesi e tedeschi, grazie ad una intelligente diversificazione merceologica.

La complementarietà regolava pure il rapporto con lo scalo di Amburgo, che tuttavia era avvantaggiato dalla migliore organizzazione del sistema infrastrutturale, tanto che nel 1913 dal porto anseatico erano passate quasi 36 milioni di quintali di merce austriaca, tanti quanti movimentati a Trieste che comprendevano però anche 10 milioni di quintali di importazioni ed esportazioni transitati dallo scalo giuliano.

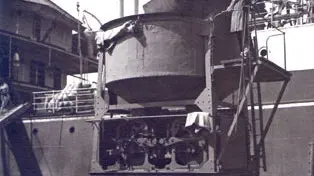

Intanto in città l’industria cantieristica, garantendo la piena occupazione di una forza lavoro che impiegava 10-12 mila lavoratori, godeva di sovvenzioni statali per il settore navalmeccanico che avevano permesso di trattenere diverse commesse navali, diversamente destinate ai cantieri esteri. Il piano militare diede lavoro ai cantieri di Trieste mentre il cantiere Scoglio Olivi di Pola si specializzò nei sommergibili e nel naviglio veloce, un po’ com’era la tendenza delle altre marine da guerra. Altri 15 mila operai erano impiegati nelle industrie tessile, alimentare, chimica e siderurgica, rompendo così la tradizionale localizzazione in Boemia e in prossimità di Vienna – la capitale era principalmente una città industriale – e vincendo una sfida di non poco conto, in considerazione che Trieste continuava a difettare di agevoli collegamenti, causa la sua posizione periferica all’Impero.

L’apertura della ferrovia dei Tauri (1909) fu decisiva nel segnare un ruolo per Trieste quale porto mondiale più favorevole per i collegamenti con l’Europa orientale e i Balcani, migliore per posizione a quelli di Genova, Marsiglia, Venezia e Fiume, così da orientare i circoli economici tedeschi a considerarlo come elemento essenziale della loro politica di influenza economica sull’Adriatico e il Mediterraneo orientale. Erano quei circoli che stavano pianificando, dopo l’annessione austriaca della Bosnia Erzegovina, l’estensione del loro raggio d’azione verso il vicino Oriente: Trieste poteva diventare l’avamposto dell’imperialismo economico tedesco su quegli spazi geografici che l’Impero ottomano stava rilasciando e che l’Impero russo, attraversato da complesse tensioni interne, non era in grado di occupare.

Così Trieste conquistava posizioni rilevanti di mercato, diventando la porta occidentale del commercio levantino con merci transitate nel 1913 per un controvalore di 489 milioni di Corone, costituito da consistenti quote turche, greche, romene e bulgare, tutte aree sotto la stretta influenza tedesca.

Un altro elemento a dimostrazione di quanto la stabilità, dettata da una politica di influenza, giocasse un ruolo decisivo era dato dai traffici con l’Europa centrale e l’Asia grazie alla rete di agenzie commerciali del Lloyd austriaco e della società di navigazione Cosulich: il fatturato delle relazioni commerciali era superiore a quello intero conseguito dall’Italia per le stesse aree. Quindi Trieste era in grado di fare concorrenza da sola al regno d’Italia che non aveva sviluppato apprezzabili iniziative in quella direzione, e perciò stava diventando un temibile concorrente per l’economia italiana che ora guardava alla sponda sud-orientale dell’Adriatico, al porto di Valona come accesso agevolato ai mercati balcanici.

Quella situazione dimostrava l’inesistenza di una dipendenza diretta della città dal territorio immediatamente circostante, in quanto il suo hinterland economico era in verità una porzione dello spazio geografico euro-asiatico, in una dimensione di città-mondo. Poi arrivò la recessione conseguente alla grande crisi economica del 1907: la prima bolla speculativa del XX secolo sui titoli ferroviari che dagli Stati Uniti giunse in Europa, ponendo fine all’esperienza del liberalismo economico e i settori finanziari ed industriali chiesero aiuto e protezione ai rispettivi Stati, dando vita alla spirale del nazionalismo economico, premessa all’imperialismo.

Dove non potevano più arrivare i consigli di amministrazione con il loro denaro sarebbero arrivati gli stati maggiori con i loro cannoni. E quello fu il Novecento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo