Ecco com’erano gli zoo umani

di Pietro Spirito

Nel 1877 il geografo, esploratore e militare ravennate Romolo Gessi, di ritorno a una delle sue innumerevoli avventure in terra d’Africa, sbarcò nell’asburgica Trieste portando con sé Saìda, una bambina pigmea di etnia akka, destinata a diventare la domestica della madre, l'armena Elisabetta Clarabett. In città Saìda venne affidata alle cure di Carlo Marchesetti, l’illustre archeologo, paleontologo e botanico, uno dei padri del Museo di Storia naturale di Trieste. Marchesetti fece di Saìda l’oggetto di «una vera e propria etno-esposizione, completa di riprese fotografiche». Saìda venne “studiata” ed esposta a un pubblico composto dagli aderenti alla Società Adriatica di Scienza Naturali, ma la sua presenza in città – quasi fosse un animale raro - attirò «l’inevitabile accorrere di un pubblico di curiosi».

Tutto sommato, però, alla piccola Saìda non andò troppo male: ben altri furono in Italia gli episodi legati all’esposizione delle razze umane, l’allestimento e la diffusione di quegli “zoo umani” che hanno caratterizzato tanta parte della storia dell’Occidente, dai tempi più antichi e fino alla seconda guerra mondiale, in varie forme e con varie finalità, tutte però in grado di lasciare un segno profondo nella storia dei rapporti «fra l’Occidente e i mondi “altri”». Un rapporto, in definitiva, che «la storia ha inciso nella pietra con i caratteri della disuguaglianza, dell’oppressione, dell’ingiustizia, della strumentalizzazione, facendo del primo, il mondo dei bianchi, l’implacabile sfruttatore, aguzzino e carnefice del secondo, il mondo dei “diversi” neri, selvaggi, incivili». Insomma c’è un filo robusto che lega gli odierni atteggiamenti xenofobi e i centri di accoglienza immigrati, dove esseri umani in fuga dal sud del mondo vengono imprigionati «astrattamente entro concetti di identità legale e materialmente dietro mura, sbarre e recinzioni», agli “zoo umani” dove per secoli, in Europa e in Italia, esseri umani “diversi” venivano esposti, messi sotto osservazione, esibiti in pubblico, internati, sottoposti a controlli fisici, mentali, comportamentali e culturali.

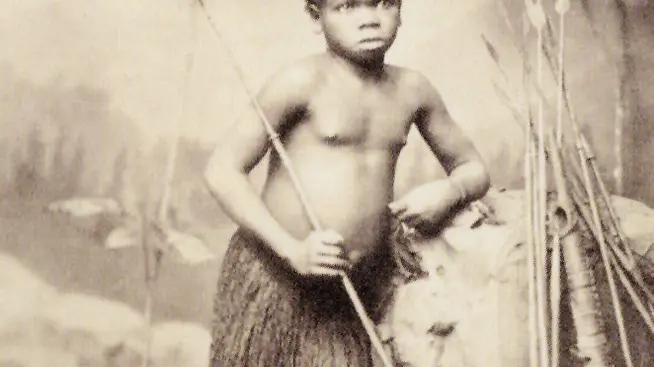

Ora la storia complessa, per molti versi sorprendente e per molti altri vergognosa di quella che è stata la realtà degli “zoo umani”, la racconta . Guido Abbattista (sue le citazioni precedenti) nel formidabile libro “Umanità in mostra - esposizioni etniche e invenzioni esotiche in Italia (1880-1940)” (Edizioni Università di Trieste, pagg. 612, euro 40), frutto, come spiega l’autore, di oltre dieci anni di lavoro e di ricerche certosine in biblioteche, archivi pubblici e privati. È un lavoro scientifico di alto livello, che si legge con l’interesse e lo stupore di un racconto su un capitolo poco frequentato della storia sociale e culturale dell’Italia tra dell’Otto e Novecento, quello che riguarda la pratica «antica e diffusa» di mettere in mostra persone in carne e ossa, «esibire pubblicamente esseri umani viventi portatori di peculiarità fisiche e culturali: non semplicemente depositari di stranezze, bizzarrie, deformità, patologie fisiche (dalla Venere Ottentotta a Elephant Man, ndr), ma rappresentanti di etnie, usi, costumi, culti “diversi”». È un capitolo fondante della moderna cultura europea, come dimostra Abbattista offrendo un campionario e un’analisi approfondita di alcuni dei casi italiani più emblematici di quelle che i britannici chiamavano “living human exhibitions” e che animavano sì fiere e circhi ma soprattutto le Esposizioni Generali, gli “Expo” di allora, i palcoscenici «dell’autocelebrazione e della ricreazione di massa».

Abbatista prende le mosse da quello che l’autore considera il primo e più significativo caso di “umanità in mostra” dell’Italia contemporanea, vale a dire la realizzazione, nel Parco del Valentino, di un villaggio coloniale nell’ambito dell’Esposizione Generale Italiana di Torino dell’estate 1884. Allora sei abitanti della colonia di Assab, in Eritrea, tre adulti, una donna e due bambini furono spediti nella città piemontese, “veri selvaggi venuti qui in Torino per chiamar gente”. La cronaca di quel viaggio, che registra toni fra il tragico e il comico, è esemplare di cosa significasse non solo realizzare le etno-esposizioni, ma di quale fosse l’impatto sull’opinione pubblica. Il viaggio degli Assabesi ebbe in Italia un’eco mass-mediatica, diremmo oggi, strepitosa, anche se non priva di difficoltà. Problemi che si manifestarono sin dall’inizio, quando, giunti al Torino gli Assabesi si rifiutarono di alloggiare nelle capanne del loro villaggio ricostruito e si insediarono nell’albergo Eridano. E lì rimasero, finché sei operai torinesi non rimodellarono il villaggio denominato “la Baja d’Assab” diretti dagli stessi Assabesi. Nelle settimane che seguirono il villaggio ricostruito fu l’attrazione più visitata dell’Esposizione, e gli Assabesi divennero autentiche star, costretti a visite ufficiali - furono ricevuti anche dal re - e coperti di regali, nonostante alla fine «l’intera operazione si può dire che si risolse in uno smacco sia per il Comitato esecutivo sia per il governo».

La politica coloniale e il fascismo avrebbero in seguito alimentato il fenomeno degli zoo umani, fino ad arrivare all’ultimo episodio, nel 1943, quando un gruppo di “nativi dell’A.O.I.” arruolati come comparse per il film di propaganda “Harlem” del regista di regime Carmine Gallone, una volta scaricati dalla produzione finirono in “un campo indigeni” nei pressi di Macerata guardati a vista dalla polizia.

Nal suo ampio saggio, ricco di illustrazioni, Abbattista prende in esame molti altri casi e altre forme di esibizione umana (come le Amazzoni Dehomey portate in tournée nel 1898), comprese le etno esposizioni missionarie e quelle a scopo eminentemente scientifico. Alla fine di questo percorso ce n’è abbastanza per meditare non solo sulle radici del razzismo, ma anche su alcune imprescindibili ragioni delle attuali fragilità dell’Occidente e, va da sè, dell’Italia.

p_spirito

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo