“Cara Lou, Duino non mi ha mai fatto bene”, i tempi lontani dalla bora nelle "Poesie francesi" di Rilke

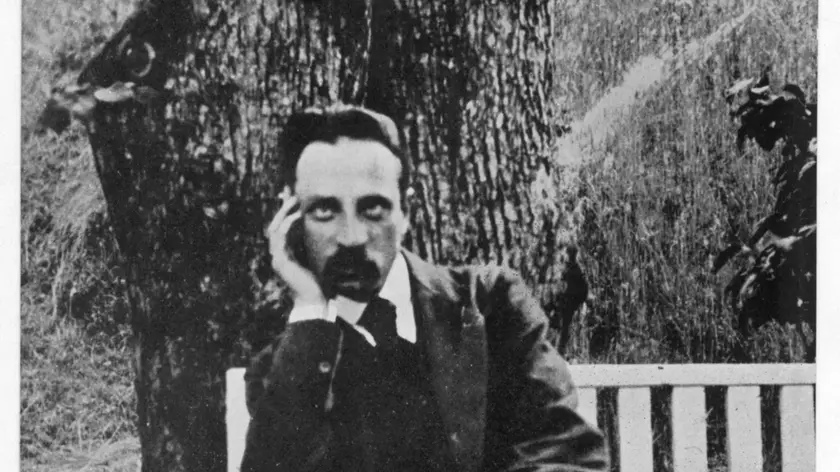

È certo che Rilke non amasse la pianura. Il suo sguardo si è sempre soffermato più a lungo su qualcosa di scosceso, come una falesia o un monte. Perché è vero, Rainer Maria Rilke ha viaggiato molto, con lunghi soggiorni a Parigi e a Monaco, un andirivieni che segnò tutta la sua biografia, ma nessun paesaggio segnò la sua opera come quello di Duino e di Muzot, dove infine trascorse gli ultimi anni della sua esistenza, nel Canton Vallese.

È in queste terre che si è espressa la sua vena più alta, forse perché corrispondenti a un uomo che amava la vita nella sua “corporalità”, nelle più epiche manifestazioni della natura che tanta parte hanno nella sua poesia. Ma al contempo Duino e Muzot erano anche spazi in grado di offrire solitudine, ritiro, abbandono a chi, come Rilke, aveva bisogno di un isolamento che garantisse un’assoluta corrispondenza tra sé e le cose.

Da poco Crocetti Editore ha ripubblicato le “Poesie francesi” dell’autore praghese, a cura di Roberto Carifi, nella rinnovata ed elegante versione grafica. Poesie appunto composte durante gli ultimi anni di vita, quando risiedeva a Muzot, in Svizzera, terra che per certi aspetti potrebbe ricordare qualche scorcio carsico.

È qui che Rilke porterà a compimento anche le “Elegie Duinesi”, scriverà i “Sonetti a Orfeo” e appunto comporrà 400 testi in lingua francese, con estrema naturalezza. Naturalezza che ha a che fare con la poetica che li connota. Insomma una regione fertile, la cui creatività era già stata anticipata a Duino, ospite della principessa Marie von Thurn und Taxis. Avevano vent’anni di differenza, ma ciò non impedì l’empatia tra la nobildonna e il poeta. Si erano conosciuti a Parigi, nel 1909, subito dopo scattò l’invito nella residenza aristocratica. «So di aver pensato che ci doveva essere da qualche parte un castello e dovunque esso fosse, sarebbe stato proprio quello che io allora avevo cercato», si legge nel libro di memorie “Ricordo di Rainer Maria Rilke” (Edizioni Fenice, 2005) di Marie von Thurn und Taxis, frase tratta dal lungo epistolario tra i due.

Tuttavia esiste un altro carteggio, ben più importante, quello tra il poeta e Lou Andreas Salomé, musa, amante, amica. Chi non crede agli amori assoluti legga questa corrispondenza (1897-1926) che si potrebbe sintetizzare nella frase: «Soltanto tu sei reale», rispetto agli altri, rispetto a tutto. Perché di donne Rilke ne ha avute molte, anzi era uno di quei poeti perennemente coinvolti e dall’altra parte Salomé non ha difettato in conquiste, ma erano loro due i destinati a un amore assoluto, esclusivo fino alla morte.

È proprio da questo carteggio che Rilke non fa mistero di quanto il suo animo avesse un sentimento contraddittorio nei confronti delle terre triestine, non particolarmente amate, ma che gli corrispondevano per inquietudine: «Quest’anno sono ospite qui, in questo castello (al momento completamente solo) che mi trattiene un po’ come un prigioniero» scriverà a Lou nel 1912. Con lei si lamenterà a più riprese del suo soggiorno giuliano, per il clima soprattutto, non amava la bora, fino a dire: «È vero, Duino non mi ha mai fatto bene, quasi ci fosse troppa elettricità dello stesso segno che mi sovraccarica».

Eppure nascono le “Elegie Duinesi”, per dire quanto la poesia abbia bisogno di contraddizioni. Contrasto che in Svizzera si appiana e no, diventa più complesso. Certo è un altro periodo e Rilke è molto meno in forze quando compone le “Poesie francesi”. Forse per questo a volte la sensazione è quella di una grazia sfinita e dolce, simile alla fine. Rilke ne era consapevole, tanto Trieste era stata luogo di ossimori, quanto Muzot diviene soglia, passaggio armonico e paradossale per entrare nell’essenza delle cose, per ricomporne una concordanza. Gli viene naturale – scrive a Eduard Korradi – l’impulso a lodare luoghi conosciuti e amati con questa nuova “voce vallese” che tenta una riconciliazione con il paesaggio. Non dimentichiamoci che in fondo, come ricorda bene Carifi, il poeta è in una fase in cui sa che a breve sarà costretto a staccarsi dalle cose e il canto diviene quindi «rifugio e salvezza al loro deperimento».

Un itinerario rilkiano giunto al termine, lì dove coincide con l’energia costruttiva della «patria di morte» e ciò avviene naturalmente con una lingua straniante (e straniera), cioè in grado di approfondire i livelli di astrazione e interiorizzazione, un idioma «che accomuna la morte e la scrittura, Rilke ritrova il motivo del canto divenendo risonanza delle cose amate». Tutto ciò che vede e ascolta diviene complice di questa unione, che sia organico o inorganico, anche una finestra può rappresentare la cornice intima e materica di una verità. Così il cielo, i fiori, i giardini, il vento, il canto di un usignolo, le vigne, un passante sconosciuto, tutto è proiettato a una fusione tragica, perché porta con sé il distacco, una gioia sofferente, un estremo addio come si legge nella lirica più alta: “Tutti gli addii ho compiuto. Tante partenze / mi hanno formato fino dall’infanzia / Ma torno ancora, ricomincio, /nel mio ritorno si libera lo sguardo. / Mi resta solo da colmarlo, / e quella gioia impenitente / d’avere amato cose somiglianti / a quelle assenze che ci fanno agire”. — © RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo