A Trieste la campana bronzea che ricorda i morti di Arsia

Il 28 febbraio del 1940 lo scoppio delle gallerie minerarie che causò 185 vittime. Fra di loro anche il triestino Arrigo Grassi, capace di salvare la vita a dieci colleghi

La campana bronzea che ricorda i minatori morti 80 anni fa (Silvano)

TRIESTE “Non piangere, madre. Tuo figlio dorme il sonno dei giusti. Il lavoro volle l’estremo sacrificio. A te rivolgemmo l’ultimo pensiero”. Queste le parole impresse sulla campana commemorativa voluta per ricordare i minatori morti nelle miniere dell’Arsia. In quelle faglie carbonifere dell’Istria orientale, il 28 febbraio 1940 perirono ben 185 minatori nello scoppio delle gallerie pregne di gas e di polvere di carbone. La campana, giunta ieri mattina in città per ricevere la benedizione del vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi, è alta 70 centimetri per altrettanti di diametro e pesa 2 quintali.

Ottant'anni fa la tragedia di Arsia, una campana ricorda i 185 minatori morti

La campana

Fusa nella Fonderia pontificia di Agnone, la campana “Alma Mater Dolorosa” è stata commissionata dal professor Michele Maddalena, docente di Formia, che da anni ha preso a cuore le storie dei minatori italiani morti in servizio in giro per il mondo, ed è stata realizzata in collaborazione con il Consolato regionale dei Maestri del lavoro: presenta gli stemmi della Repubblica italiana, delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto che hanno garantito fin da subito un appoggio concreto a questo progetto, oltre a quelli della Regione istriana e dell’Associazione delle Comunità istriane. Alla cerimonia della benedizione, davanti al Seminario vescovile in via Besenghi, hanno preso parte anche il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore comunale Michele Lobianco.

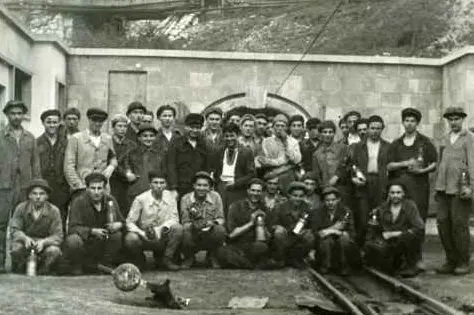

Un gruppo di lavoratori dell’epoca prima dell’ingresso nei tunnel in cui iniziare le operazioni

Il tragitto

In occasione dell’ottantesimo anniversario del dramma di Arsia, la campana è partita un mese fa dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, in provincia di Isernia, dov’è stata creata, diretta a Roma dove lo scorso 12 febbraio ha ricevuto la benedizione del Santo Padre. Passata successivamente per Formia, nel suo peregrinare sulla via verso Trieste ha toccato tutte le regioni dalle quali provenivano i minatori morti nella tragedia del 1940. Lo stesso manufatto bronzeo riporta inciso il ricordo dei tanti lavoratori periti nel disastro.

In municipio

L’attuale emergenza del coronavirus ha costretto a dilatare i tempi della consegna definitiva al paese di Arsia (l’attuale Raša), che avverrà appena il prossimo novembre. Nel frattempo il manufatto in lega bronzea è stato posizionato nell’atrio del municipio di Trieste. Fra le vittime del disastro anche un triestino, Arrigo Grassi, la cui storia è un condensato di eroismo e sacrificio: dopo lo scoppio si calò per dieci volte senza maschera nelle gallerie invase dal gas sprigionatosi, salvando altrettanti colleghi, per poi perire nel corso dell’undicesima discesa. «Fu uno dei caduti della miniera di Arsia – spiega Roberto Gerin, console dei Maestri del lavoro di Trieste – che ricevette poi due medaglie d’oro al valor civile: una dalla Repubblica italiana e una dagli Stati Uniti. Paese, quest’ultimo, che non c’entrava nulla nella faccenda – sottolinea Gerin – eppure sentì il dovere di dare un riconoscimento al gesto di questo ragazzo».

«La campana rappresenta un simbolo delle vittime sul lavoro di ieri e di oggi – queste le parole dell’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, presente alla cerimonia di collocamento provvisorio in municipio –. In queste ore difficili, inoltre, non vanno dimenticati i medici, gli infermieri e le autorità sanitarie in prima linea nell’emergenza (per il coronavirus, ndr). È perciò giusto ringraziare chi sta rischiando personalmente per il bene delle nostre comunità».

La tragedia

La storia di una tragedia annunciata. Contrariamente a una diffusa convinzione, non fu Marcinelle la peggiore catastrofe mineraria italiana, ancorché occorsa in Belgio. La tragedia più grande avvenne proprio ad Arsia – all’epoca in provincia di Pola – il 28 febbraio del 1940: produsse 185 vittime, ben cinquanta in più dei morti italiani avutisi in Belgio nel 1956, oltre a un numero indefinito di feriti. Stando ai rapporti dei Reali Carabinieri dell’epoca, il terribile incidente fu causato dalla riduzione delle misure di sicurezza legata alla necessità di intensificare la produzione: l’autarchia imposta da Mussolini, unita allo scoppio della guerra in Europa, aveva causato il blocco navale delle carboniere tedesche dirette in Italia. Le vicende di confine hanno poi prodotto una rimozione sui morti dell’Arsia: i caduti sono stati considerati per decenni croati dall’Italia, italiani e per di più fascisti dai croati. In realtà tra le maestranze e i caduti vi furono italiani, sloveni e croati, nonché immigrati da tutto il nord Italia, dalla Toscana e dalla Sardegna, passando per il Cadore e l’Emilia Romagna. Il bacino dell’Arsia fu il più grande impianto estrattivo d’Italia e, dopo la guerra, della Jugoslavia, che lo chiuse nel 1966.

La nuova città mineraria fu inaugurata il 4 novembre del 1937, dopo appena un anno e mezzo di lavori. Lo studio Pulitzer di Trieste progettò e costruì la città dei minatori in pura architettura razionalista. La chiesa fu dedicata a Santa Barbara, patrona degli estrattori di carbone, e ha la curiosa forma di un carrello da minatore rovesciato, mentre il campanile è una gigantesca lampada da miniera. Le gallerie scavate nel carbone si sviluppavano per più di 160 chilometri, fino a 350 metri sotto terra. Era il più grande bacino carbonifero d’Italia. Lo scoppio avvenne alle 4 e 30 del mattino. Fu un botto spaventoso, che fece tremare la terra, udito a chilometri di distanza. Crollarono diversi livelli di gallerie, i minatori furono seppelliti o asfissiati dal gas, e ci vollero molti giorni per estrarre i corpi dei morti e dei vivi, molti dei quali morirono in pochi giorni, all’ospedale. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche

Video